ACCUEIL

» PUBLICATIONS

» ANCIENS NUMEROS

» L’Afrique dans le XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, numéro 3, volume 1, janvier 2020

» Articles de ce numéro

AN = Langages scientifiques et réalités africaines.

Peter Geschiere,

Université d’Amsterdam,

Pays-Bas

Le texte introductif pour ce colloque évoque de nouveaux défis et suggère de nouvelles approches pour un problème qui est aussi vieux que les premières rencontres entre l’Occident et l’Afrique. A quelle mesure des approches « scientifiques » (lisez : occidentales) qui prétendent d’avoir une valeur universelle, sont-elles pertinentes pour comprendre les réalités quotidiennes africaines ? Ou est-ce qu’elles servent plutôt à marginaliser des concepts africains, plus pertinents ? En situant avec détermination la compréhension de ce vieux problème dans l’opposition entre universalisme et particularisme, les organisateurs du colloque ont bien ouvert des pistes épistémologiques pour déceler les implications universalistes des savoirs africains aussi

C’est dans ce contexte que je propose dans cette présentation d’explorer l’importance potentielle de l’idée de « l’interface ethnographique » comme « membrane ». Cette idée a été lancée par l’anthropologue/historien Stephan Palmié (Université de Chicago) dans son livre The Cooking of History (2013), avec le sous-titre assez frappant How Not to study Afro-Cuban Religion (comment ne pas étudier la religion afro-cubaine). Palmié utilise cette idée de l’interface ethnographique comme « membrane » (ou « diaphragme ») pour faire ressortir l’articulation mutuelle, constante et profonde, « of the knower and the known (on pourrait traduire : le chercheur académique et l’objet de ses recherches). En offrant une auto-analyse de ses études des religions afro-cubaines pendant plusieurs décennies, il observe une différence cruciale avec l’optique courante dans des cercles académique, notamment la prétention que c’est le chercheur qui définit son objet de recherche et qui décide sur la façon de l’analyser. Ou, comme Palmié le résume : « The knower defines the known » (le chercheur définit son objet).

En surveillant ses trente ans de recherches sur ce sujet, il se réalise que dans son cas le rapport a souvent été au sens inverse. Le caractère élusif et constamment changeant de son sujet a créé chez lui un sentiment assez épuisé de courir toujours derrière les métamorphoses de son sujet. La caractéristique pour cette élusivité (ou si l’on veut cette ambivalence) a été un tourbillon de noms, exprimant une incertitude profonde pour définir ces cultes (sorte de quête de purification toujours plus poussée). Ainsi se sentait-il toujours obligé d’adapter ses concepts et ses approches aux nouvelles tournures que son sujet prenait.

Le but de ma contribution est d’explorer à quelle mesure cette notion de « membrane » est pertinente pour nos discussions ? Je propose d‘abord de suivre comment et pourquoi Palmié a développé cette notion par rapport à ses propres recherches. Ensuite je voudrais tester la pertinence de cette idée pour nos discussions en l’appliquant sur ma propre trajectoire pour essayer de comprendre la « sorcellerie » – y compris la fascination que cette notion retient pour des gens qui se veulent être « modernes », aussi bien en Occident qu’en Afrique [1]. Justement à cause de ces problèmes cette notion de sorcellerie offre un bon point de départ pour explorer les luttes épistémologues déchaînées par la rencontre entre science académique et savoirs africains

1. Palmié et la rencontre ethnographique comme « membrane »

Le sujet de Palmié – retenons pour le moment l’appellation de « religion afro-cubaine » (même s’il a lui-même appris de renoncer à ce terme – forme en effet un défi tranchant pour une réflexion approfondie sur le rapport entre the knower and the known. Dans une publication antérieure (2006) Palmié trace la trajectoire de certains des éléments de ce culte et leur passage de l’Atlantique en collaboration avec des collègues travaillant sur le Sud-Ouest Cameroun. En effet, certaines idées et pratiques rituelles (sur initiation et filiation spirituelle donnant accès spécial aux esprits protecteurs) ont été développées dans les Grassfields du Cameroun et émergent sous des formes renouvelées dans le culte abakua dans une banlieue d ’Havana.

Ce qui frappe dans cette reconstruction historique est la capacité de ce culte de passer les lignes d’inégalité qui marquent les contextes différents dans lesquels il a émergé. D’origine il était lié aux chefferies des Grassfields qui devenaient surtout dans le XVIIIe siècle de grands fournisseurs d’esclaves pour la traite. Mais le culte fut approprié par des esclavagistes côtiers précisément pour discipliner les esclaves qu’ils vendaient aux Européens. Ensuite, les pratiques ont survécu les horreurs du « passage de milieu » pour émerger comme un culte « des noirs » dans la région d’Havana. Mais déjà depuis 1857, il devenait de plus en plus régulier que des Blancs se faisaient initier au culte.

Cette élusivité d’être à la fois un culte des esclaves et des esclavagistes montre déjà pourquoi cette complexité religieuse semble toujours échapper aux gens qui essayent de le « capturer » – c’est-à-dire de le positionner dans un sens non-équivoque. Ce qui semble être un culte des noirs pour les protéger dans le nouveau monde s’ouvre sans problème aux blancs. La même complexité vaut par exemple pour le Candomblé, l’équivalent brésilien (peut-être plus connu) des cultes afro-cubains. Le Candomblé a été vu également comme un refuge historique pour des esclaves. Mais déjà depuis quelque temps plusieurs temples – et pas les moindres - subsistent seulement par le soutien des riches « Paulistas » (habitants de Sao Paolo, mais aussi métaphoriquement des nouveaux-riches du sud du pays) qui ont acheté leur initiation. Tout effort de positionner la dynamique de ces cultes comme simple expression des oppositions politico-économiques doit échouer par leur ambivalence par rapport aux inégalités politico-économiques.

L’illustration la plus prégnante qui montre comment l’interface ethnographique a servi de « membrane » dans la lutte de Palmié pour capturer son sujet, est sans doute les changements consécutifs du nom même de son sujet. Pendant la longue période de ses recherches son sujet semble disparaître encore et toujours par un changement de son nom même qui rend le nom précédent pas seulement dépassé, mais aussi fondamentalement incorrect. Jusqu’à la fin du siècle précédent le nom de Santéria était le plus courant, ce qui impliquait une vision syncrétique. Le nom même suggère que le lien essentiel dans ce complexe religieux était que les dieux africains (souvent appelés en termes yoruba oricha) étaient associés à des saints catholiques et vénérés comme tels. Mais déjà au milieu du XXe siècle les croyants eux-mêmes commençaient à parler de regla de ocha (la règle d’oricha). Un autre nom, lucumi - avec une histoire plus longue - soulignait de façon pareille, les origines africaines (et notamment yoruba). Palmié parle en effet d’un effort de « désyncrétisation ». Les protestations contre le nom Santéria voulaient plutôt souligner que les saints catholiques n’auraient servi que comme une sorte d’écran pour s’adapter aux rapports de forces en colonie ; mais la vraie puissance viendrait des orichas.

Plus récemment des tensions croissantes émergeaient entre des prêtres lukumi, (fiers de leurs affiliations spirituelles afro-cubaines) et un nouveau type de prêtres pour qui seulement une initiation par un babalao venant directement de l’Afrique comptait. Ce qui impliquait de nouveau un changement de nom. Les derniers se réclamaient de la « religion yoruba traditionnelle » et n’avaient pas de patience avec des prétentions lukumi. Ce n’est pas par hasard que ces puristes africains se faisaient valoir surtout à Miami parmi des exilés cubains mais aussi d’autres groupes. L’influence des conceptions américaines d’une opposition raciale entre noir et blanc comme radicalement séparé étaient nette dans ces cercles. Les prêtres lukumi représentaient plutôt des conceptions de race plus floue et ils continuaient à initier des élèves blancs s’ils étaient pris par l’oricha.

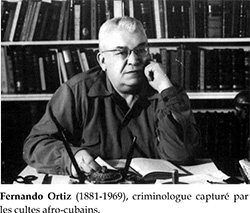

Palmié présente son idée de l’interface ethnographique comme membrane surtout comme une autocritique. Encore et toujours il cherchait un nom définitif dans l’espoir de fixer un sujet qui prenait sans cesse de nouvelles formes. Au cours du temps c’est cette changeabilité qui l’a formé comme chercheur, dans un processus qui est à l’opposé de l’image courante d’un chercheur qui impose ses classifications au sujet –. Son idée de membrane qui lie the knower and the known dans une articulation constante découle donc de sa propre expérience. Mais cette idée s’applique encore mieux à une figure centrale dans son livre, Fernando Ortiz (1881-1969). Dans son livre récent, Palmié se montre fasciné par le grand changement que ce savant a vécu dans sa longue vie. Ortiz commence à s’intéresser au début du XXe siècle à l’épanouissement des rituels afro-cubains parmi la population. Mais alors il y voit, en tant que criminologue, surtout un danger pour la santé nationale (cf. son livre sur « les sorciers noirs » – los negros brujos, 1906). Pourtant dans les décennies suivantes il y devient de plus en plus impressionné, en bâtissant une bibliothèque très riche des œuvres sur les racines yoruba de ces pratiques rituelles. Et il finit par reconnaître ces cultes comme une religion dans son propre droit, qui doit jouer un rôle clef dans l’affirmation d’une identité nationale cubaine.

A noter que Palmié souligne le grand rôle d’Ortiz dans l’épanouissement de cette religion par un détail remarquable et assez éloquent. Lorsque Palmié essaie de dépister d’où venait le savoir sur les Yoruba dont les prêtres lucumi, et encore plus, les puristes yoruba plus récents se vantaient tellement, il arrive à une réponse inattendue. Parce que pour des Afro-cubains, des contacts directs avec l’Afrique restaient apparemment assez rares jusqu’au moitié du XXe siècle (à cet égard il y a un contraste intéressant avec les Afrio-brasiliens). Il semble que les babalaos (prêtres) afro-cubains puisaient leurs connaissances surtout sur des livres qu’ils trouvaient dans la bibliothèque d’Ortiz ! J’espère que les implications de cet exemple (de nouveau beaucoup trop condensé) pour notre thème seront claires. La trajectoire personnelle d’Ortiz est un bon exemple d’un knower qui est lui-même profondément changé par son sujet. D’un criminologue suspicieux de l’influence de ces « sorciers noirs » cachés, il devient leur protagoniste principal. Mais l’influence inverse est très nette aussi dans ce cas. Sa bibliothèque joue un rôle clef dans la greffe des savoirs des traditions yoruba sur les pratiques religieuses populaires à Cuba. De nouveau il n’y a pas de sens unique : le knower et le known se forment dans un processus d’articulation réciproque.

Evidemment ce résumé des exemples cubains est beaucoup trop bref et trop simpliste. Mais j’espère qu’il montre pourquoi Palmié opte pour cette image de l’interface ethnographique comme membrane. C’est clair dans ses exemples qu’en rétrospection ce n’est pas le chercheur (the knower) qui a été en charge ; ça vaut autant pour Palmié lui-même que pour son grand exemple Fernando Ortiz. Les idées préconçues (« scientifiques », si vous voulez) avec lesquelles ils ont attaqué leur thème, la « religion afro-cubaine » ont clairement fait naufrage dans le cours de leurs recherches. Par contre le contact dans le terrain a servi comme membrane en leur ouvrant de nouvelles perspectives. Et ensuite leurs idées transformées ont été reconnues par l’académie.

2. L’Afrique et langage scientifique : la « sorcellerie » comme « membrane » ?

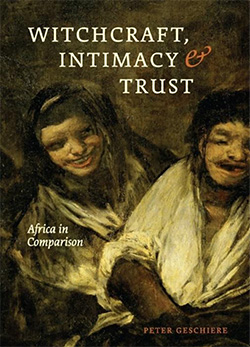

Quelle est la pertinence de ces exemples afro-cubains pour nos explorations sur l’Afrique et langages scientifiques au XXe siècle ? Je crois que le sujet marécageux de « sorcellerie » offre un bon point de départ pour explorer cette pertinence. Certainement pas parce que ce sujet serait caractéristique de l’Afrique. Dans mon dernier livre Witchcraft, Intimacy and Trust - Africa in Comparison (2013), j´ai essayé de montrer que ce qu´on appelle « sorcellerie » en Afrique revient dans des formes plus ou moins pareilles dans des sociétés partout au monde.

C’est plutôt un bon point de départ parce que cette notion floue continue de poser des problèmes épistémologiques considérables. Ceci est montré par exemple avec une grande perspicacité par le livre récent de James Siegel Naming the Witch (2006) sur des chasses aux sorciers violentes à Java à la fin du XXe siècle. Pour lui, cette vague soudaine d’une véritable panique morale s’explique par l’effort d’évoquer le mot witch/sorcier pour essayer de clarifier une situation vue comme particulièrement effrayante (dans ce cas le collapse abrupte du régime Souharto). Faire appel à la notion de sorcier est un effort de clôture, mais c’est une clôture qui fait faillite parce que la notion même de witch s’ouvre sur une fuite. C’est une notion qui n’a pas de limites et qui crée donc une angoisse illimitée au lieu de fournir une explication qui permet une clôture. C’est une interprétation qui s’applique très bien à tant de confrontations dans la vie quotidienne en Afrique. Comparez aussi le désarroi des historiens de l’Europe du début des temps modernes devant le même sujet parce qu’il y a quelque chose dans les archives des procès contre des sorciers/sorcières qui leur échappe. Même si ces archives ont été si profondément étudiées – on dirait parfois sur-étudiées – on n’arrive pas à une explication définitive sur la réalité du phénomène permettant de savoir pourquoi entre le XVIe et le XVIIIe siècle tant de régions européennes furent arrachées par une panique épidémique à cause des conspirations prétendues du diable avec des sorcières (mais aussi des sorciers). C’est peut-être cette ouverture du sujet, qu’on n’arrive jamais à clore par des explications définitives qui est à a base du grand intérêt que le sujet continue d’évoquer parmi des audiences occidentales (notamment aux E.U.). Cet intérêt pourrait être inspiré par le sentiment qu’ici il y a quelque chose (un reste) qui continue d’échapper à la clarté apparente des analyses scientifiques.

Ma propre trajectoire (ma descente ?) dans la sorcellerie au cours de mes propres recherches pourrait servir d’exemple pour explorer pourquoi le sujet reste un défi inquiétant pour les sciences, et aussi pourquoi cette notion de l’interface ethnographique comme « membrane » s’applique si bien ici. C’est une longue histoire – je fais des recherches de terrain au Cameroun depuis 1971 - mais ne vous inquiétez pas, je me concentrerai sur quelques moments lorsque les échanges avec mes interlocuteurs et leurs idées montraient avec une urgence particulière que mes notions théoriques étaient complètement en dehors des leurs réalités, et surtout des moments lorsqu’ainsi des nouvelles perspectives épistémologiques s’ouvraient.

D’abord je dois souligner qu’en partant « pour le terrain » (pour citer le jargon des anthropologues) ce ne fut pas du tout mon intention de me noyer dans la « sorcellerie ». Comme je viens d’indiquer, ça fait quelque temps que j’arrivai au Cameroun pour la première fois et c’était un temps très différent : un temps plein d’optimisme pour « les jeunes Etats de l’Afrique » (alors une expression courante). Une des élites du village où j’habitais avait un signe éloquent au-dessus de son bureau en ville : « Soyez rapide, nous devons rattraper dans des décennies ce que l’Europe a parcouru pendant des siècles ! » Ce qui résumait très bien le discours dominant de l’époque : une attente impatiente pour la « modernisation » et le développement rapide de l’Afrique. Je voulais à tout prix être un chercheur moderne et j’insistais donc à choisir pour mes recherches une sujet « moderne » : les effets locaux de la formation de l’Etat. Ainsi j’espérais éviter les vieux dadas de l’anthropologie classique : parenté, sorcellerie, et d’autres aspects que je classifiais de « traditionnels »

En rétrospection c’est étonnant combien de temps ça m’a pris de comprendre que pour mes interlocuteurs ces aspects n’étaient certainement pas des vestiges « traditionnels », mais au contraire de points d’orientation dynamiques avec lesquels ils essaient de se positionner dans le monde moderne. Surtout mon assistant Meke Blaise étalait une patience admirable en m’expliquant encore et toujours à la fois l’importance continue de la parenté dans des contextes nouveaux, mais aussi la façon dynamique par laquelle les gens l’appliquaient pour faire face à de nouveaux problèmes. Le même valait pour la « sorcellerie », autre aspect que je voulais éviter à tout prix.

Cet hiver j’ai reçu la triste nouvelle que Meke venait de mourir à l’âge de 73 ans. On a travaillé plus de quarante ans ensemble. Stephen Feierman a intitulé son livre (1990) sur ses recherches historiques en Tanzanie, Peasant Intellectuals (intellectuels paysans). Meke était un vrai peasant intellectual. Je dois beaucoup à sa vision claire et à la sensibilité avec laquelle il m’expliquait encore et toujours l’imaginaire kaléidoscopique par lesquels les gens de son groupe (les Maka) essayaient de faire du bon sens des changements autour d’eux.

Pour faire démarrer mes études, j’avais en effet besoin de sa clarté perspicace parce que mes recherches sur modernité risquaient de « s’embourber » (pour citer une expression courante au village lorsque, encore une fois, la piste qui liait le village au monde extérieur était impraticable). Les autorités camerounaises avaient peu de patience avec un Blanc qui voulait étudier les performances de l’Etat sur le plan local. Donc je devais me concentrer d’abord sur la politique locale. Mais alors mon grand problème était que lorsque je voulais parler de la politique au village, mes interlocuteurs commençaient à parler du djambe, terme qu’ils traduisaient comme « sorcellerie ». Ainsi devenait-il obligatoire pour moi de comprendre mieux ce domaine ombrageux qui pour les gens figurait comme un deuxième monde derrière ce qui se passait au clair du jour. Ce fut le début de ma descente dans « la sorcellerie » – il y a donc presque cinquante ans maintenant - et je crains que je n’y sorte plus jamais (même avec un bon guide comme Meke).

Peut-être c’est le moment pour une apologie brève que je continue à utiliser ce terme « sorcellerie ». Il est certes important que ce terme occidental (comme witchcraft ou feticheria ou stregoneria) soit une mauvaise traduction des termes locaux. Par exemple cette notion de djambe chez les Maka a une gamme de significations beaucoup plus large, et – nous le verrons - aussi assez positives. Pourtant ces traductions sont devenues très courantes partout en Afrique (et ailleurs). Il faut reconnaître aussi que ces traductions sont productives, dans le sens où elles donnent des nouveaux accents aussi bien aux notions locales que celles occidentales. Donc plutôt que de chercher pour des termes « authentiques », il vaut mieux suivre l’histoire de ces traductions [2].

Mais de quelles notions s’agit-il ? Voici un inventaire rapide des termes maka avec lesquelles j’étais confronté lorsque j’essayais d’explorer un peu le domaine de djambe dont les gens parlaient tant :

- terme central : djambe (on parle aussi d’évou – terme des Ewondo voisins), qu’on décrit parfois comme une petite créature qui vit dans l’abdomen. Le motif de base est que le djamb/évou permet à son détenteur de se transformer ;

- aussi les vrais mindjindjamb (sorciers) quittent-ils (ou -elles) leur corps dans la nuit pour s’envoler le long des « araignées du djambe » au sjoumbou ;

- à ce sjoumbou (sorte de sabbath des sorciers) ils rencontrent leurs compagnons pour s’adonner à des festins sauvages et horribles : chacun doit à son tour livrer un de ses parents pour être mangés par ses acolytes ;

- et il faut compléter ce survol par la figure du nganga (ou nkon – guérisseur, homme ou femme), à qui les victimes devaient s’adresser afin que lui (ou elle) force les sorciers à lever leur envoûtement.

Il importe de souligner que ce sont des images d’une généralité étonnante. Presque partout au monde les forces occultes permettent transformation, et surtout une mobilité inédite (voler). Aussi l’idée que les sorciers utilisent cette capacité spéciale pour se rencontrer en bande la nuit et très répandue. Et même le rapport tricheur avec ses proches (parents, voisins) - la sorcellerie comme trahison de l’intimité - est un thème qui revient souvent.

Ici la question est surtout de savoir dans quel sens ma confrontation avec cet imaginaire puissant et surtout exubérant a confondu mes points de départ épistémologiques. Dans quel sens cette confrontation a-t-elle fonctionné dans le sens d’une « membrane » comme dans le cas de Palmié qui a été forcé encore et toujours de revoir son approche des religions afro-cubaines ? Un premier point sera clair déjà. Surtout mes explorations du monde de djambe/sorcellerie ont forcé d’abandonner le schéma « traditionnel » versus « moderne ». Dernièrement j’ai relu la thèse sur ces recherches qui j’ai complétée en 1978, et je suis frappé maintenant par le fait que cette opposition traditionnel/moderne restait à guider mon analyse, malgré tous les avertissements que j’ai rencontrés au cours de mon séjour dans le terrain que cette opposition n’était pas du tout tenable. Apparemment elle est très résistante !

Pourtant il m’aurait dû être claire déjà en 1978 qu’une vision basée sur une opposition radicale entre tradition et modernité bloque toute compréhension de la résilience de la sorcellerie malgré des changements profonds en Afrique (mais aussi ailleurs). D’une part on ne peut pas qualifier la sorcellerie qu’on connaît de nos jours comme « traditionnelle ». Comparez Joseph Tonda (2005) qui montre très clairement qu’elle a été « retournée » par la situation coloniale ; et aussi Ceriana Mayneri (2014) qui insiste que les imaginaires d’aujourd’hui ont été « interpellées » depuis des décennies par leur coexistence avec des discours scientifiques imposés par les services de santé, l’Etat et même la Mission (voir aussi Patrice Yengo 2004). D’autre part on ne peut pas séparer le fonctionnement des éléments modernes (l’État, le marché, l’Eglise) du rôle de la sorcellerie dans la vie quotidienne. Joseph Tonda (2005) a été très éloquent dans ses attaques sur la vision d’une Great Divide entre d‘une part l’Afrique « traditionnel » et d’autre part les influences « modernes » - vision qui continue de hanter les analyses de la soi-disant « crise » de l’Afrique. Dans cette vision, l’impact des interventions du dehors (Etat, Mission, Marché) serait toujours bloqué par « l’esprit sorcellaire » africain, qui serait donc la véritable cause de cette crise continue. A de telles visions simplistes Tonda oppose son concept de magma, comme mélange de tous ces éléments en une masse bouillante (cf. Palmié’s The Cooking of History) dont émerge la figure redoutable du Souverain Moderne. Somme toute, j’ai appris à craindre la sorcellerie. Mais au moins elle m’a libéré de cette opposition conceptuelle tenace entre modernité et tradition.

3. Ambivalences, intimité et enrichissement illicite

Encore rapidement quelques points plus spéciaux pour lesquels mes efforts de comprendre la sorcellerie dans son rôle quotidien ont ouvert de nouvelles perspectives épistémologiques – nouvelles en tout cas pour moi. Je dois être bref sur un point qui m’a choqué au début : l’insistance de mon peasant intellecutal Meke et tous mes autres interlocuteurs que le nganga avait son propre djambe. On parle en effet de ces guérisseurs comme des « sorciers » (mindjindjamb) qui ne pourraient guérir que parce qu’ils avaient développé leur djambe à outrance. C’est un point sur lequel ce que j’ai écrit a été critique de tous les côtés. Pour maints observateurs, c’est un nécessité morale de partir de l´idée d’une opposition radicale entre le guérisseur et le sorcier. Mais les Maka sont formels sur ce point. Les guérisseurs ne peuvent guérir que par leur propre djambe. C’est seulement ainsi qu’ils ont acquis la deuxième paire d’yeux qui leur permet de « voir » ce que les sorciers font dans le noir. Et ce n’est que par cette deuxième vue qu’ils peuvent attaquer les sorciers et les forcer de lever leur envoûtement. Pour moi, cette circularité fut une grande surprise. Et j’étais vraiment choqué que mon amie Mendouga, à l’époque le plus grand nganga du canton, s’introduisait régulièrement comme « Madame Mendouga, sorcière ».

Evidemment cette circularité ouvre sur toute sorte de perspectives nouvelles, non seulement sur la « sorcellerie » en Afrique mais aussi sur le rapport entre bon et mauvais en général. Le nganga montre que ce qui est en principe mauvais (ou en tout cas dangereux), comme le djambe, peut servir pour le bon (guérir les victimes du djambe). La question est donc plutôt pourquoi j’étais surpris, ou même choqué. Après tout, il importe de signaler que l’adage selon lequel on ne peut guérir que si l’on est capable de tuer, se retrouve partout, même s’il reste souvent assez caché. C’est le sous-texte du serment d’Hippokrate qui remonte à la Grèce antique. Et le mot grec pharmakon signifiait d’abord « poison » et seulement ensuite « médicament ». Comparez aussi la prolifération en Occident des histoires (romans, messages surinternet) sur des médecins qui succombent à la tentation d’utiliser leur connaissance pour le mal. Prendre les discours de la sorcellerie au sérieux est un bon anti-dote contre les tendances manichéennes, inspirant des oppositions binaires trop simplistes, qui dominent toujours la pensée de l’Occident.

De façon pareille ça a été seulement par la membrane de l’interface ethnographique que je me suis libéré de l’opposition simpliste qui continue d’influencer beaucoup d’anthropologues (cf. Sahlins, 2013) entre sociétés dominées par la parenté (qui seraient donc « traditionnelles ») d’une part, et d’autre part des sociétés « modernes » où la parenté jouerait un rôle moins important. Ainsi la parenté apparaît comme principe « traditionnel » par excellence. C’est seulement vers la fin du XXe siècle que les new kinship studies ont attaqué cette vision de la parenté comme figée et « traditionnelle ». Mais les Maka m’avaient appris déjà dans les années 70 qu’ils étaient des maîtres accomplis à « travailler » avec la parenté pour « découvrir » de nouveaux parents dans des lieux où ils s’aventuraient pour avoir accès aux nouvelles richesses. Donc, de nouveau, ce qui dans la pensée occidentale est surtout vu comme contre-point « traditionnel » et figé, en opposition aux changements modernes, se montre capable de se greffer sur les nouveaux rapports et d’avoir sa propre dynamique.

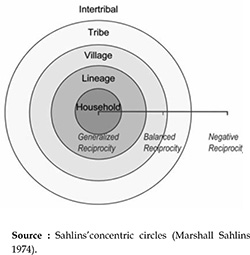

Mais le point qui m’a confondu le plus (et dont je n’ai pas réalisé la portée pleinement qu’après une longue période de gestation), c’est l’accent que mes interlocuteurs ont mis sur le djambe le ndjaw (la sorcellerie de la maison) comme de loin la plus dangereuse. En effet on la voit comme le noyau même du monde de djambe. Suivre cette ligne de pensée m’a mené à développer un tout autre vu sur des principes de base sur lesquels s’appuie l’anthropologie en tant que discipline : des principes comme intimité, socialité, réciprocité, et même communauté. En essayant de comprendre les cas compliqués d’accusations, de confrontations et de rumeurs de la sorcellerie chez les Maka, j’étais de plus en plus forcé de me rendre compte comment ma pensée était marquée par un modèle qui est implicite dans beaucoup d’analyses anthropologiques, sinon dans la pensée occidentale en général. C’est l’idée que le noyau intime de l’organisation sociale est dominé par harmonie, collaboration, et confiance, en contraste avec les zones extérieures où confiance serait toujours relative. Cette idée est bien représentée dans un modèle de Marshall Sahlins (toujours un monstre sacré en anthropologie) qui figure dans bon nombre de livres introductifs de la discipline.

Les implications de ce modèle simple seront claires. Entre les membres du noyau social il règne réciprocité et donc confiance absolue (generalized reciprocity). Par contre, à mesure que la distance sociale s’accroît, confiance et réciprocité deviennent toujours plus précaires. Il sera clair que l’idée même de la djambe le ndjaw comme la sorcellerie la plus dangereuse fait exploser ce modèle (qui a eu tant d’influence en anthropologie). Dans la vision du djambe le noyau social (la « maison ») est le site même des formes de jalousie et d’agression d’autant plus dangereuses qu’elles viennent du dedans près.

C’est cette idée et ses implications assez radicales ont inspiré mon dernier livre (Geschiere, 2013). Il importe de souligner ici la prétention comparative du livre. Il en ressort que les Maka ne sont pas du tout exceptionnels avec cette vision. Le lien étroit entre maison et sorcellerie se retrouve partout en Afrique et aussi l’idée que les sorciers ont une prise spéciale sur leurs parents. Pour maintes sociétés on peut caractériser la sorcellerie comme le revers noir de la parenté. Mais encore plus important, l’on retrouve cette association entre intimité et agression partout au monde. Dans un certain sens l’idée du djambe le ndjaw rejoint la vision de Freud sur la famille comme un foyer d’agressions. Dans mon livre je propose donc de caractériser la sorcellerie comme la réalisation effrayante que la maison (ou si l’on veut la famille), qui devait être un refuge stable, est tourmentée par des rivalités terribles. Et ce sera clair qu’ainsi résumée, la sorcellerie doit se retrouver partout. Tout le monde sait qu’intimité peut être merveilleuse mais aussi très dangereuse. Sans doute sera-t-il clair qu’une telle vision a des implications profondes. Elle implique une méfiance nette vis-à-vis des notions comme réciprocité, si chères pour des anthropologues comme Sahlins. Mais il devient aussi difficile d’associer « communauté » (ou famille) automatiquement avec « solidarité ». Aussi dans le noyau même de l’organisation sociale, la confiance est toujours relative et doit toujours être négociée. Vision qui se relie directement avec les idées du grand sociologue allemand du début du XXe siècle, George Simmel (1902/3), sur l’étranger au cœur même de l’organisation sociale. Ce sont des idées anciennes que les sciences sociales semblent avoir oubliées, surtout lorsqu’il s’agit d’autres cultures.

Encore un tout dernier exemple comment l’interface ethnographique a fonctionné comme « membrane » pour moi, ouvrant de nouvelles perspectives par/pour une véritable rupture épistémologique. Ce moment se présentait dans un tout autre contexte que celui du village. Ce fut lors d’une conférence à l’Université Catholique de l’Afrique centrale, organisée par le père Eric de Rosny, en début 2010 à Yaoundé. Le père de Rosny sera bien connu dans cette partie de l’Afrique. Jésuite à Douala depuis les années 50, il a été aussi initié comme nganga.

Le thème de la conférence à Yaoundé était « pluralisme médical ». Mon papier s’intitulait « sorcellerie et guérison ». Pour gagner du temps, on avait arrangé qu’on distribuait de petites notes pendant la présentation, qu’on donnait ensuite au présentateur pour répondre. Je fus content de recevoir tout un tas de questions. Mais déjà la première était assez bouleversante. La note disait : « Quand est-ce que vous, les Européens, vous arrêterez d’exporter vos formes de sorcellerie vers l’Afrique ? Franc-maçonnerie, Rose-Croix, homosexualité ! » Je ne sais plus très bien comment j’ai répondu. Mais c’est clair que la question soulevait beaucoup d’intérêt dans la salle. En rétrospection j’ai été très reconnaissant à mon interpellant (que je n’ai donc jamais rencontré – dommage !!!). Il (ou elle) a mis ensemble des éléments qui m’étaient assez bien connus. Mais il les a reliés dans une toute autre vision qui m’a beaucoup inspiré.

Je connaissais les rumeurs du Radio Trottoir sur la prévalence de la Franc-maçonnerie et la Rose-Croix parmi l’élite politique du pays. Je savais aussi que les sorciers sont censés se livrer pendant leurs rencontres nocturnes à des ébauches sexuelles particulièrement choquantes entre personnes de même sexe. Et je savais qu’on associait Francs-maçons et Rose-croix à homosexualité, et donc avec sorcellerie. Mais c’était en mettant ensemble ces différents éléments que mon questionneur m’a ouvert les yeux pour une autre vision sur les problèmes actuels au Cameroun. Donc c’est pourquoi mon collègue Rogers Orock (d’origine du Cameroun mais qui enseigne maintenant à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg) et moi travaillons maintenant sur un livre qui essaie d’historiciser l’équation entre Franc-maçonnerie, sorcellerie et homosexualité. Apparemment si l’on veut comprendre pourquoi il s’est développé récemment une véritable panique morale sur une prolifération supposée de l’homosexualité au Cameroun (tandis qu’il y avait plus de tolérance à la fin du XXe siècle) il vaut mieux comprendre l’imaginaire qui la joint à la Franc-maçonnerie et la sorcellerie. Je propose vous montrer une vidéo très brève qui a beaucoup circulé sur Internet au Cameroun au début de cette année et qui peut bien servir pour indiquer le fond de l’obsession populaire avec l’enrichissement supposé de l’élite et leurs conspirations par des associations secrètes supposée. C’est Rogers qui m’a envoyé le lien. Malheureusement dans ce texte une simple photo doit suffire.

La vidéo d’où est extraite cette image montre ce que les policiers d’une brigade anti-corruption ont trouvé lorsqu’ils ont fait irruption dans la maison de l’ancien Ministre de l’Armée (Edgard Ngo’o) : une chambre pleine d’énormes tas de billets d’argent (billets importants, de 100 et 500 euros). Apparemment le Ministre n’a pas voulu déposer les sommes d’argent reçues par des transactions informelles d’armes, dans des banques ailleurs (en Suisse par exemple). Il aurait préféré les stocker dans sa maison. Sa femme, alertée que la police viendrait enquêter le domicile, a essayé de brûler l’argent afin de le faire disparaître. Mais clairement en vain (la vidéo montre seulement quelques billets à moitié-brûlés près d’un grand tas resté intacte – il y en avait trop). J’espère que la pertinence de ces images pour notre sujet sera claire. La vidéo offre une image choquante de l’accumulation illicite qui, selon les gens, se déroule partout (mais en cachette). Il reste à savoir si la vidéo est « vraie ». Ce qui importe c’est que selon beaucoup de gens au Cameroun elle montre un évènement qui a eu lieu en effet. Et le fait même que ces images circulent (vrais ou pas vrais) nourrit des soupçons qui sont devenus de véritables obsessions populaires.

C’est dans ce contexte d‘une angoisse générale sur des réseaux secrets d’accumulation illicite, confirmée par les nouveaux média maintenant omniprésents au Cameroun, qu’il faut comprendre ce triangle imaginaire des loges (Franc-maçonnerie), de la sorcellerie et d’homosexualité qui a capturé l’imaginaire populaire. Je cite cet exemple ici pour montrer comment la question simple de mon interlocuteur anonyme, lors de la conférence de Yaoundé, a en effet ouvert pour Rogers et moi un vaste champ de recherche dont la portée continue à nous échapper. En effet, c’est un autre exemple comment l’interface ethnographique peut former le chercheur, et sert comme une membrane entre the knower and the know. De nouveau la confrontation à la sorcellerie dans la vie quotidienne (cette fois-ci pas au village mais à l’université) m’avait surpris, et m’avait forcé de faire des liens que mes bagages épistémologiques me faisaient ignorer.

Conclusion

Sous quels respects mes explorations sur la sorcellerie comme membrane entre chercheur et objet rejoignent-elles nos discussions animées lors de notre colloque ? A quelle mesure cette idée d’une « membrane » (le chercheur marquant son sujet mais le sujet marquant aussi bien le chercheur) est-elle pertinente pour comprendre les enjeux épistémologiques dont on a parlé ?

Mes explorations sur la sorcellerie et ses effets sur ma propre épistémologie pourraient suggérer une certaine prudence vis-à-vis de l’idée d’une opposition radicale entre les épistémologies scientifiques et africaines. On a plutôt à faire à un magma bouillant dont les éléments se sont articulés dans un long processus si intensif qu’on ne peut plus les séparer – dans le sens évoqué par Joseph Tonda avec tant de force dans son livre Le Souverain Moderne (2005). Pour terminer je voudrais citer Achille Mbembe. C’est pour mettre le Cameroun à côté du Gabon, mais encore plus parce qu’il continue dans le même sens que Joseph et relie cette visions avec des changements épistémologiques partout au monde dont la portée reste encore difficile à prévoir. Dans son Abiola-lecture (2018) sur la décolonisation mise en rapport avec des changements profonds des paramètres de savoir par internet, il dit : « Le but final n’est pas d’abandonner la notion d’un savoir universel pour toute l’humanité mais de l’implémenter par un dialogue horizontal entre des traditions épistémiques différentes ».

« Pluriversalisme » (plutôt qu’universalisme) est devenu le mot clef de Mbembe. Dans cette vision, décolonisation ne signifie pas un effort de purifier la pensée africaine des influences européennes, le but est plutôt de mettre en dialogue des savoirs différents – de l’Afrique, de l’Europe et de partout – mais à condition que ce dialogue ait lieu sur une plateforme horizontale.

Je crois que notre colloque a produit des suggestions prometteuses pour avancer dans ce sens.

Bibliographie

Bernault F., Colonial Transactions – Imaginaries, Bodies and Histories in Gabon, Duke U.P., Durham (NC), 2019.

Ceriana Mayneri A., Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique : L’imaginaire de la dépossession en pays banda, Paris, Karthala, 2014.

De Rosny E., Les Yeux de ma chèvre – Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala, Paris, Plon, 1981.

Feierman S., Peasant Intellectuals – Anthropology and History in Tanzania, Madison, Wisconsin University Press, 1990.

Geschiere P., Witchcraft, Intimacy and Trust—Africa in Comparison, University of Chicago Press, 2013.

Mbembe A., « The Abiola lecture », in Annual Conference African Studies Association, Chicago (à publier dans African Studies Review 2020), 2017.

Palmié S., « A view from itia ororó kande », in Social Anthropology, 14, 1, 2006, 99-119.

Palmié S., « The Cooking of History – How NOT to Study Afro-Cuban Religion », University of Chicago Press, 2013.

Sahlins M., Stone Age Economics, Londres, Tavistock, 1971.

Sahlins M., What Kinship Is…. And Is Not, University of Chicago Press, 2013.

Siegel J., Naming the Witch, Stanford University Press, 2006.

Simmel G., « Exkurs über den Fremden », cité par Wolf K.H. (éd.), 1974, in The Sociology of Georg Simmel, Free Press, New York, 1902/3.

Tonda J., Le souverain moderne : Lecorps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon), Paris, Karthala, 2005.

Yengo P., « Le rêve comme réalité. Œdipe lignager et mutations sociale de l’entreprise sorcière », in Ruptures, 5 (nouvelle série) : 155-180, Paris, Karthala, 2004.

Pour Citer cet article : Peter Geschiere, « Langages scientifiques et réalités africaines. La « sorcellerie » comme membrane épistémologique », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. ISBN : 978-2-912603-94-4/EAN : 9782912603944.

[1] Je reviendrai sur tous les problèmes autour de cette notion de « sorcellerie » – terme occidental qui traduit très mal des notions locales souvent beaucoup plus riches, mais qui est malheureusement devenu tellement courant aussi en Afrique qu’il est difficile à éviter.

[2] Comparez par exemple Andrea Ceriana Mayneri (2014) sur la RCA, ou Florence Bernault (2019) sur le Gabon.

ACCUEIL » PUBLICATIONS » ANCIENS NUMEROS » L’Afrique dans le XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, numéro 3, volume 1, janvier 2020 » Articles de ce numéro

AN = Langages scientifiques et réalités africaines.Peter Geschiere, Le texte introductif pour ce colloque évoque de nouveaux défis et suggère de nouvelles approches pour un problème qui est aussi vieux que les premières rencontres entre l’Occident et l’Afrique. A quelle mesure des approches « scientifiques » (lisez : occidentales) qui prétendent d’avoir une valeur universelle, sont-elles pertinentes pour comprendre les réalités quotidiennes africaines ? Ou est-ce qu’elles servent plutôt à marginaliser des concepts africains, plus pertinents ? En situant avec détermination la compréhension de ce vieux problème dans l’opposition entre universalisme et particularisme, les organisateurs du colloque ont bien ouvert des pistes épistémologiques pour déceler les implications universalistes des savoirs africains aussi C’est dans ce contexte que je propose dans cette présentation d’explorer l’importance potentielle de l’idée de « l’interface ethnographique » comme « membrane ». Cette idée a été lancée par l’anthropologue/historien Stephan Palmié (Université de Chicago) dans son livre The Cooking of History (2013), avec le sous-titre assez frappant How Not to study Afro-Cuban Religion (comment ne pas étudier la religion afro-cubaine). Palmié utilise cette idée de l’interface ethnographique comme « membrane » (ou « diaphragme ») pour faire ressortir l’articulation mutuelle, constante et profonde, « of the knower and the known (on pourrait traduire : le chercheur académique et l’objet de ses recherches). En offrant une auto-analyse de ses études des religions afro-cubaines pendant plusieurs décennies, il observe une différence cruciale avec l’optique courante dans des cercles académique, notamment la prétention que c’est le chercheur qui définit son objet de recherche et qui décide sur la façon de l’analyser. Ou, comme Palmié le résume : « The knower defines the known » (le chercheur définit son objet).

En surveillant ses trente ans de recherches sur ce sujet, il se réalise que dans son cas le rapport a souvent été au sens inverse. Le caractère élusif et constamment changeant de son sujet a créé chez lui un sentiment assez épuisé de courir toujours derrière les métamorphoses de son sujet. La caractéristique pour cette élusivité (ou si l’on veut cette ambivalence) a été un tourbillon de noms, exprimant une incertitude profonde pour définir ces cultes (sorte de quête de purification toujours plus poussée). Ainsi se sentait-il toujours obligé d’adapter ses concepts et ses approches aux nouvelles tournures que son sujet prenait. Le but de ma contribution est d’explorer à quelle mesure cette notion de « membrane » est pertinente pour nos discussions ? Je propose d‘abord de suivre comment et pourquoi Palmié a développé cette notion par rapport à ses propres recherches. Ensuite je voudrais tester la pertinence de cette idée pour nos discussions en l’appliquant sur ma propre trajectoire pour essayer de comprendre la « sorcellerie » – y compris la fascination que cette notion retient pour des gens qui se veulent être « modernes », aussi bien en Occident qu’en Afrique [1]. Justement à cause de ces problèmes cette notion de sorcellerie offre un bon point de départ pour explorer les luttes épistémologues déchaînées par la rencontre entre science académique et savoirs africains 1. Palmié et la rencontre ethnographique comme « membrane »Le sujet de Palmié – retenons pour le moment l’appellation de « religion afro-cubaine » (même s’il a lui-même appris de renoncer à ce terme – forme en effet un défi tranchant pour une réflexion approfondie sur le rapport entre the knower and the known. Dans une publication antérieure (2006) Palmié trace la trajectoire de certains des éléments de ce culte et leur passage de l’Atlantique en collaboration avec des collègues travaillant sur le Sud-Ouest Cameroun. En effet, certaines idées et pratiques rituelles (sur initiation et filiation spirituelle donnant accès spécial aux esprits protecteurs) ont été développées dans les Grassfields du Cameroun et émergent sous des formes renouvelées dans le culte abakua dans une banlieue d ’Havana. Ce qui frappe dans cette reconstruction historique est la capacité de ce culte de passer les lignes d’inégalité qui marquent les contextes différents dans lesquels il a émergé. D’origine il était lié aux chefferies des Grassfields qui devenaient surtout dans le XVIIIe siècle de grands fournisseurs d’esclaves pour la traite. Mais le culte fut approprié par des esclavagistes côtiers précisément pour discipliner les esclaves qu’ils vendaient aux Européens. Ensuite, les pratiques ont survécu les horreurs du « passage de milieu » pour émerger comme un culte « des noirs » dans la région d’Havana. Mais déjà depuis 1857, il devenait de plus en plus régulier que des Blancs se faisaient initier au culte. Cette élusivité d’être à la fois un culte des esclaves et des esclavagistes montre déjà pourquoi cette complexité religieuse semble toujours échapper aux gens qui essayent de le « capturer » – c’est-à-dire de le positionner dans un sens non-équivoque. Ce qui semble être un culte des noirs pour les protéger dans le nouveau monde s’ouvre sans problème aux blancs. La même complexité vaut par exemple pour le Candomblé, l’équivalent brésilien (peut-être plus connu) des cultes afro-cubains. Le Candomblé a été vu également comme un refuge historique pour des esclaves. Mais déjà depuis quelque temps plusieurs temples – et pas les moindres - subsistent seulement par le soutien des riches « Paulistas » (habitants de Sao Paolo, mais aussi métaphoriquement des nouveaux-riches du sud du pays) qui ont acheté leur initiation. Tout effort de positionner la dynamique de ces cultes comme simple expression des oppositions politico-économiques doit échouer par leur ambivalence par rapport aux inégalités politico-économiques. L’illustration la plus prégnante qui montre comment l’interface ethnographique a servi de « membrane » dans la lutte de Palmié pour capturer son sujet, est sans doute les changements consécutifs du nom même de son sujet. Pendant la longue période de ses recherches son sujet semble disparaître encore et toujours par un changement de son nom même qui rend le nom précédent pas seulement dépassé, mais aussi fondamentalement incorrect. Jusqu’à la fin du siècle précédent le nom de Santéria était le plus courant, ce qui impliquait une vision syncrétique. Le nom même suggère que le lien essentiel dans ce complexe religieux était que les dieux africains (souvent appelés en termes yoruba oricha) étaient associés à des saints catholiques et vénérés comme tels. Mais déjà au milieu du XXe siècle les croyants eux-mêmes commençaient à parler de regla de ocha (la règle d’oricha). Un autre nom, lucumi - avec une histoire plus longue - soulignait de façon pareille, les origines africaines (et notamment yoruba). Palmié parle en effet d’un effort de « désyncrétisation ». Les protestations contre le nom Santéria voulaient plutôt souligner que les saints catholiques n’auraient servi que comme une sorte d’écran pour s’adapter aux rapports de forces en colonie ; mais la vraie puissance viendrait des orichas. Plus récemment des tensions croissantes émergeaient entre des prêtres lukumi, (fiers de leurs affiliations spirituelles afro-cubaines) et un nouveau type de prêtres pour qui seulement une initiation par un babalao venant directement de l’Afrique comptait. Ce qui impliquait de nouveau un changement de nom. Les derniers se réclamaient de la « religion yoruba traditionnelle » et n’avaient pas de patience avec des prétentions lukumi. Ce n’est pas par hasard que ces puristes africains se faisaient valoir surtout à Miami parmi des exilés cubains mais aussi d’autres groupes. L’influence des conceptions américaines d’une opposition raciale entre noir et blanc comme radicalement séparé étaient nette dans ces cercles. Les prêtres lukumi représentaient plutôt des conceptions de race plus floue et ils continuaient à initier des élèves blancs s’ils étaient pris par l’oricha. Palmié présente son idée de l’interface ethnographique comme membrane surtout comme une autocritique. Encore et toujours il cherchait un nom définitif dans l’espoir de fixer un sujet qui prenait sans cesse de nouvelles formes. Au cours du temps c’est cette changeabilité qui l’a formé comme chercheur, dans un processus qui est à l’opposé de l’image courante d’un chercheur qui impose ses classifications au sujet –. Son idée de membrane qui lie the knower and the known dans une articulation constante découle donc de sa propre expérience. Mais cette idée s’applique encore mieux à une figure centrale dans son livre, Fernando Ortiz (1881-1969). Dans son livre récent, Palmié se montre fasciné par le grand changement que ce savant a vécu dans sa longue vie. Ortiz commence à s’intéresser au début du XXe siècle à l’épanouissement des rituels afro-cubains parmi la population. Mais alors il y voit, en tant que criminologue, surtout un danger pour la santé nationale (cf. son livre sur « les sorciers noirs » – los negros brujos, 1906). Pourtant dans les décennies suivantes il y devient de plus en plus impressionné, en bâtissant une bibliothèque très riche des œuvres sur les racines yoruba de ces pratiques rituelles. Et il finit par reconnaître ces cultes comme une religion dans son propre droit, qui doit jouer un rôle clef dans l’affirmation d’une identité nationale cubaine.

A noter que Palmié souligne le grand rôle d’Ortiz dans l’épanouissement de cette religion par un détail remarquable et assez éloquent. Lorsque Palmié essaie de dépister d’où venait le savoir sur les Yoruba dont les prêtres lucumi, et encore plus, les puristes yoruba plus récents se vantaient tellement, il arrive à une réponse inattendue. Parce que pour des Afro-cubains, des contacts directs avec l’Afrique restaient apparemment assez rares jusqu’au moitié du XXe siècle (à cet égard il y a un contraste intéressant avec les Afrio-brasiliens). Il semble que les babalaos (prêtres) afro-cubains puisaient leurs connaissances surtout sur des livres qu’ils trouvaient dans la bibliothèque d’Ortiz ! J’espère que les implications de cet exemple (de nouveau beaucoup trop condensé) pour notre thème seront claires. La trajectoire personnelle d’Ortiz est un bon exemple d’un knower qui est lui-même profondément changé par son sujet. D’un criminologue suspicieux de l’influence de ces « sorciers noirs » cachés, il devient leur protagoniste principal. Mais l’influence inverse est très nette aussi dans ce cas. Sa bibliothèque joue un rôle clef dans la greffe des savoirs des traditions yoruba sur les pratiques religieuses populaires à Cuba. De nouveau il n’y a pas de sens unique : le knower et le known se forment dans un processus d’articulation réciproque. Evidemment ce résumé des exemples cubains est beaucoup trop bref et trop simpliste. Mais j’espère qu’il montre pourquoi Palmié opte pour cette image de l’interface ethnographique comme membrane. C’est clair dans ses exemples qu’en rétrospection ce n’est pas le chercheur (the knower) qui a été en charge ; ça vaut autant pour Palmié lui-même que pour son grand exemple Fernando Ortiz. Les idées préconçues (« scientifiques », si vous voulez) avec lesquelles ils ont attaqué leur thème, la « religion afro-cubaine » ont clairement fait naufrage dans le cours de leurs recherches. Par contre le contact dans le terrain a servi comme membrane en leur ouvrant de nouvelles perspectives. Et ensuite leurs idées transformées ont été reconnues par l’académie. 2. L’Afrique et langage scientifique : la « sorcellerie » comme « membrane » ?Quelle est la pertinence de ces exemples afro-cubains pour nos explorations sur l’Afrique et langages scientifiques au XXe siècle ? Je crois que le sujet marécageux de « sorcellerie » offre un bon point de départ pour explorer cette pertinence. Certainement pas parce que ce sujet serait caractéristique de l’Afrique. Dans mon dernier livre Witchcraft, Intimacy and Trust - Africa in Comparison (2013), j´ai essayé de montrer que ce qu´on appelle « sorcellerie » en Afrique revient dans des formes plus ou moins pareilles dans des sociétés partout au monde.

C’est plutôt un bon point de départ parce que cette notion floue continue de poser des problèmes épistémologiques considérables. Ceci est montré par exemple avec une grande perspicacité par le livre récent de James Siegel Naming the Witch (2006) sur des chasses aux sorciers violentes à Java à la fin du XXe siècle. Pour lui, cette vague soudaine d’une véritable panique morale s’explique par l’effort d’évoquer le mot witch/sorcier pour essayer de clarifier une situation vue comme particulièrement effrayante (dans ce cas le collapse abrupte du régime Souharto). Faire appel à la notion de sorcier est un effort de clôture, mais c’est une clôture qui fait faillite parce que la notion même de witch s’ouvre sur une fuite. C’est une notion qui n’a pas de limites et qui crée donc une angoisse illimitée au lieu de fournir une explication qui permet une clôture. C’est une interprétation qui s’applique très bien à tant de confrontations dans la vie quotidienne en Afrique. Comparez aussi le désarroi des historiens de l’Europe du début des temps modernes devant le même sujet parce qu’il y a quelque chose dans les archives des procès contre des sorciers/sorcières qui leur échappe. Même si ces archives ont été si profondément étudiées – on dirait parfois sur-étudiées – on n’arrive pas à une explication définitive sur la réalité du phénomène permettant de savoir pourquoi entre le XVIe et le XVIIIe siècle tant de régions européennes furent arrachées par une panique épidémique à cause des conspirations prétendues du diable avec des sorcières (mais aussi des sorciers). C’est peut-être cette ouverture du sujet, qu’on n’arrive jamais à clore par des explications définitives qui est à a base du grand intérêt que le sujet continue d’évoquer parmi des audiences occidentales (notamment aux E.U.). Cet intérêt pourrait être inspiré par le sentiment qu’ici il y a quelque chose (un reste) qui continue d’échapper à la clarté apparente des analyses scientifiques. Ma propre trajectoire (ma descente ?) dans la sorcellerie au cours de mes propres recherches pourrait servir d’exemple pour explorer pourquoi le sujet reste un défi inquiétant pour les sciences, et aussi pourquoi cette notion de l’interface ethnographique comme « membrane » s’applique si bien ici. C’est une longue histoire – je fais des recherches de terrain au Cameroun depuis 1971 - mais ne vous inquiétez pas, je me concentrerai sur quelques moments lorsque les échanges avec mes interlocuteurs et leurs idées montraient avec une urgence particulière que mes notions théoriques étaient complètement en dehors des leurs réalités, et surtout des moments lorsqu’ainsi des nouvelles perspectives épistémologiques s’ouvraient. D’abord je dois souligner qu’en partant « pour le terrain » (pour citer le jargon des anthropologues) ce ne fut pas du tout mon intention de me noyer dans la « sorcellerie ». Comme je viens d’indiquer, ça fait quelque temps que j’arrivai au Cameroun pour la première fois et c’était un temps très différent : un temps plein d’optimisme pour « les jeunes Etats de l’Afrique » (alors une expression courante). Une des élites du village où j’habitais avait un signe éloquent au-dessus de son bureau en ville : « Soyez rapide, nous devons rattraper dans des décennies ce que l’Europe a parcouru pendant des siècles ! » Ce qui résumait très bien le discours dominant de l’époque : une attente impatiente pour la « modernisation » et le développement rapide de l’Afrique. Je voulais à tout prix être un chercheur moderne et j’insistais donc à choisir pour mes recherches une sujet « moderne » : les effets locaux de la formation de l’Etat. Ainsi j’espérais éviter les vieux dadas de l’anthropologie classique : parenté, sorcellerie, et d’autres aspects que je classifiais de « traditionnels » En rétrospection c’est étonnant combien de temps ça m’a pris de comprendre que pour mes interlocuteurs ces aspects n’étaient certainement pas des vestiges « traditionnels », mais au contraire de points d’orientation dynamiques avec lesquels ils essaient de se positionner dans le monde moderne. Surtout mon assistant Meke Blaise étalait une patience admirable en m’expliquant encore et toujours à la fois l’importance continue de la parenté dans des contextes nouveaux, mais aussi la façon dynamique par laquelle les gens l’appliquaient pour faire face à de nouveaux problèmes. Le même valait pour la « sorcellerie », autre aspect que je voulais éviter à tout prix. Cet hiver j’ai reçu la triste nouvelle que Meke venait de mourir à l’âge de 73 ans. On a travaillé plus de quarante ans ensemble. Stephen Feierman a intitulé son livre (1990) sur ses recherches historiques en Tanzanie, Peasant Intellectuals (intellectuels paysans). Meke était un vrai peasant intellectual. Je dois beaucoup à sa vision claire et à la sensibilité avec laquelle il m’expliquait encore et toujours l’imaginaire kaléidoscopique par lesquels les gens de son groupe (les Maka) essayaient de faire du bon sens des changements autour d’eux.

Pour faire démarrer mes études, j’avais en effet besoin de sa clarté perspicace parce que mes recherches sur modernité risquaient de « s’embourber » (pour citer une expression courante au village lorsque, encore une fois, la piste qui liait le village au monde extérieur était impraticable). Les autorités camerounaises avaient peu de patience avec un Blanc qui voulait étudier les performances de l’Etat sur le plan local. Donc je devais me concentrer d’abord sur la politique locale. Mais alors mon grand problème était que lorsque je voulais parler de la politique au village, mes interlocuteurs commençaient à parler du djambe, terme qu’ils traduisaient comme « sorcellerie ». Ainsi devenait-il obligatoire pour moi de comprendre mieux ce domaine ombrageux qui pour les gens figurait comme un deuxième monde derrière ce qui se passait au clair du jour. Ce fut le début de ma descente dans « la sorcellerie » – il y a donc presque cinquante ans maintenant - et je crains que je n’y sorte plus jamais (même avec un bon guide comme Meke). Peut-être c’est le moment pour une apologie brève que je continue à utiliser ce terme « sorcellerie ». Il est certes important que ce terme occidental (comme witchcraft ou feticheria ou stregoneria) soit une mauvaise traduction des termes locaux. Par exemple cette notion de djambe chez les Maka a une gamme de significations beaucoup plus large, et – nous le verrons - aussi assez positives. Pourtant ces traductions sont devenues très courantes partout en Afrique (et ailleurs). Il faut reconnaître aussi que ces traductions sont productives, dans le sens où elles donnent des nouveaux accents aussi bien aux notions locales que celles occidentales. Donc plutôt que de chercher pour des termes « authentiques », il vaut mieux suivre l’histoire de ces traductions [2]. Mais de quelles notions s’agit-il ? Voici un inventaire rapide des termes maka avec lesquelles j’étais confronté lorsque j’essayais d’explorer un peu le domaine de djambe dont les gens parlaient tant :

Il importe de souligner que ce sont des images d’une généralité étonnante. Presque partout au monde les forces occultes permettent transformation, et surtout une mobilité inédite (voler). Aussi l’idée que les sorciers utilisent cette capacité spéciale pour se rencontrer en bande la nuit et très répandue. Et même le rapport tricheur avec ses proches (parents, voisins) - la sorcellerie comme trahison de l’intimité - est un thème qui revient souvent. Ici la question est surtout de savoir dans quel sens ma confrontation avec cet imaginaire puissant et surtout exubérant a confondu mes points de départ épistémologiques. Dans quel sens cette confrontation a-t-elle fonctionné dans le sens d’une « membrane » comme dans le cas de Palmié qui a été forcé encore et toujours de revoir son approche des religions afro-cubaines ? Un premier point sera clair déjà. Surtout mes explorations du monde de djambe/sorcellerie ont forcé d’abandonner le schéma « traditionnel » versus « moderne ». Dernièrement j’ai relu la thèse sur ces recherches qui j’ai complétée en 1978, et je suis frappé maintenant par le fait que cette opposition traditionnel/moderne restait à guider mon analyse, malgré tous les avertissements que j’ai rencontrés au cours de mon séjour dans le terrain que cette opposition n’était pas du tout tenable. Apparemment elle est très résistante ! Pourtant il m’aurait dû être claire déjà en 1978 qu’une vision basée sur une opposition radicale entre tradition et modernité bloque toute compréhension de la résilience de la sorcellerie malgré des changements profonds en Afrique (mais aussi ailleurs). D’une part on ne peut pas qualifier la sorcellerie qu’on connaît de nos jours comme « traditionnelle ». Comparez Joseph Tonda (2005) qui montre très clairement qu’elle a été « retournée » par la situation coloniale ; et aussi Ceriana Mayneri (2014) qui insiste que les imaginaires d’aujourd’hui ont été « interpellées » depuis des décennies par leur coexistence avec des discours scientifiques imposés par les services de santé, l’Etat et même la Mission (voir aussi Patrice Yengo 2004). D’autre part on ne peut pas séparer le fonctionnement des éléments modernes (l’État, le marché, l’Eglise) du rôle de la sorcellerie dans la vie quotidienne. Joseph Tonda (2005) a été très éloquent dans ses attaques sur la vision d’une Great Divide entre d‘une part l’Afrique « traditionnel » et d’autre part les influences « modernes » - vision qui continue de hanter les analyses de la soi-disant « crise » de l’Afrique. Dans cette vision, l’impact des interventions du dehors (Etat, Mission, Marché) serait toujours bloqué par « l’esprit sorcellaire » africain, qui serait donc la véritable cause de cette crise continue. A de telles visions simplistes Tonda oppose son concept de magma, comme mélange de tous ces éléments en une masse bouillante (cf. Palmié’s The Cooking of History) dont émerge la figure redoutable du Souverain Moderne. Somme toute, j’ai appris à craindre la sorcellerie. Mais au moins elle m’a libéré de cette opposition conceptuelle tenace entre modernité et tradition. 3. Ambivalences, intimité et enrichissement illiciteEncore rapidement quelques points plus spéciaux pour lesquels mes efforts de comprendre la sorcellerie dans son rôle quotidien ont ouvert de nouvelles perspectives épistémologiques – nouvelles en tout cas pour moi. Je dois être bref sur un point qui m’a choqué au début : l’insistance de mon peasant intellecutal Meke et tous mes autres interlocuteurs que le nganga avait son propre djambe. On parle en effet de ces guérisseurs comme des « sorciers » (mindjindjamb) qui ne pourraient guérir que parce qu’ils avaient développé leur djambe à outrance. C’est un point sur lequel ce que j’ai écrit a été critique de tous les côtés. Pour maints observateurs, c’est un nécessité morale de partir de l´idée d’une opposition radicale entre le guérisseur et le sorcier. Mais les Maka sont formels sur ce point. Les guérisseurs ne peuvent guérir que par leur propre djambe. C’est seulement ainsi qu’ils ont acquis la deuxième paire d’yeux qui leur permet de « voir » ce que les sorciers font dans le noir. Et ce n’est que par cette deuxième vue qu’ils peuvent attaquer les sorciers et les forcer de lever leur envoûtement. Pour moi, cette circularité fut une grande surprise. Et j’étais vraiment choqué que mon amie Mendouga, à l’époque le plus grand nganga du canton, s’introduisait régulièrement comme « Madame Mendouga, sorcière ». Evidemment cette circularité ouvre sur toute sorte de perspectives nouvelles, non seulement sur la « sorcellerie » en Afrique mais aussi sur le rapport entre bon et mauvais en général. Le nganga montre que ce qui est en principe mauvais (ou en tout cas dangereux), comme le djambe, peut servir pour le bon (guérir les victimes du djambe). La question est donc plutôt pourquoi j’étais surpris, ou même choqué. Après tout, il importe de signaler que l’adage selon lequel on ne peut guérir que si l’on est capable de tuer, se retrouve partout, même s’il reste souvent assez caché. C’est le sous-texte du serment d’Hippokrate qui remonte à la Grèce antique. Et le mot grec pharmakon signifiait d’abord « poison » et seulement ensuite « médicament ». Comparez aussi la prolifération en Occident des histoires (romans, messages surinternet) sur des médecins qui succombent à la tentation d’utiliser leur connaissance pour le mal. Prendre les discours de la sorcellerie au sérieux est un bon anti-dote contre les tendances manichéennes, inspirant des oppositions binaires trop simplistes, qui dominent toujours la pensée de l’Occident. De façon pareille ça a été seulement par la membrane de l’interface ethnographique que je me suis libéré de l’opposition simpliste qui continue d’influencer beaucoup d’anthropologues (cf. Sahlins, 2013) entre sociétés dominées par la parenté (qui seraient donc « traditionnelles ») d’une part, et d’autre part des sociétés « modernes » où la parenté jouerait un rôle moins important. Ainsi la parenté apparaît comme principe « traditionnel » par excellence. C’est seulement vers la fin du XXe siècle que les new kinship studies ont attaqué cette vision de la parenté comme figée et « traditionnelle ». Mais les Maka m’avaient appris déjà dans les années 70 qu’ils étaient des maîtres accomplis à « travailler » avec la parenté pour « découvrir » de nouveaux parents dans des lieux où ils s’aventuraient pour avoir accès aux nouvelles richesses. Donc, de nouveau, ce qui dans la pensée occidentale est surtout vu comme contre-point « traditionnel » et figé, en opposition aux changements modernes, se montre capable de se greffer sur les nouveaux rapports et d’avoir sa propre dynamique. Mais le point qui m’a confondu le plus (et dont je n’ai pas réalisé la portée pleinement qu’après une longue période de gestation), c’est l’accent que mes interlocuteurs ont mis sur le djambe le ndjaw (la sorcellerie de la maison) comme de loin la plus dangereuse. En effet on la voit comme le noyau même du monde de djambe. Suivre cette ligne de pensée m’a mené à développer un tout autre vu sur des principes de base sur lesquels s’appuie l’anthropologie en tant que discipline : des principes comme intimité, socialité, réciprocité, et même communauté. En essayant de comprendre les cas compliqués d’accusations, de confrontations et de rumeurs de la sorcellerie chez les Maka, j’étais de plus en plus forcé de me rendre compte comment ma pensée était marquée par un modèle qui est implicite dans beaucoup d’analyses anthropologiques, sinon dans la pensée occidentale en général. C’est l’idée que le noyau intime de l’organisation sociale est dominé par harmonie, collaboration, et confiance, en contraste avec les zones extérieures où confiance serait toujours relative. Cette idée est bien représentée dans un modèle de Marshall Sahlins (toujours un monstre sacré en anthropologie) qui figure dans bon nombre de livres introductifs de la discipline.

Les implications de ce modèle simple seront claires. Entre les membres du noyau social il règne réciprocité et donc confiance absolue (generalized reciprocity). Par contre, à mesure que la distance sociale s’accroît, confiance et réciprocité deviennent toujours plus précaires. Il sera clair que l’idée même de la djambe le ndjaw comme la sorcellerie la plus dangereuse fait exploser ce modèle (qui a eu tant d’influence en anthropologie). Dans la vision du djambe le noyau social (la « maison ») est le site même des formes de jalousie et d’agression d’autant plus dangereuses qu’elles viennent du dedans près. C’est cette idée et ses implications assez radicales ont inspiré mon dernier livre (Geschiere, 2013). Il importe de souligner ici la prétention comparative du livre. Il en ressort que les Maka ne sont pas du tout exceptionnels avec cette vision. Le lien étroit entre maison et sorcellerie se retrouve partout en Afrique et aussi l’idée que les sorciers ont une prise spéciale sur leurs parents. Pour maintes sociétés on peut caractériser la sorcellerie comme le revers noir de la parenté. Mais encore plus important, l’on retrouve cette association entre intimité et agression partout au monde. Dans un certain sens l’idée du djambe le ndjaw rejoint la vision de Freud sur la famille comme un foyer d’agressions. Dans mon livre je propose donc de caractériser la sorcellerie comme la réalisation effrayante que la maison (ou si l’on veut la famille), qui devait être un refuge stable, est tourmentée par des rivalités terribles. Et ce sera clair qu’ainsi résumée, la sorcellerie doit se retrouver partout. Tout le monde sait qu’intimité peut être merveilleuse mais aussi très dangereuse. Sans doute sera-t-il clair qu’une telle vision a des implications profondes. Elle implique une méfiance nette vis-à-vis des notions comme réciprocité, si chères pour des anthropologues comme Sahlins. Mais il devient aussi difficile d’associer « communauté » (ou famille) automatiquement avec « solidarité ». Aussi dans le noyau même de l’organisation sociale, la confiance est toujours relative et doit toujours être négociée. Vision qui se relie directement avec les idées du grand sociologue allemand du début du XXe siècle, George Simmel (1902/3), sur l’étranger au cœur même de l’organisation sociale. Ce sont des idées anciennes que les sciences sociales semblent avoir oubliées, surtout lorsqu’il s’agit d’autres cultures. Encore un tout dernier exemple comment l’interface ethnographique a fonctionné comme « membrane » pour moi, ouvrant de nouvelles perspectives par/pour une véritable rupture épistémologique. Ce moment se présentait dans un tout autre contexte que celui du village. Ce fut lors d’une conférence à l’Université Catholique de l’Afrique centrale, organisée par le père Eric de Rosny, en début 2010 à Yaoundé. Le père de Rosny sera bien connu dans cette partie de l’Afrique. Jésuite à Douala depuis les années 50, il a été aussi initié comme nganga. Le thème de la conférence à Yaoundé était « pluralisme médical ». Mon papier s’intitulait « sorcellerie et guérison ». Pour gagner du temps, on avait arrangé qu’on distribuait de petites notes pendant la présentation, qu’on donnait ensuite au présentateur pour répondre. Je fus content de recevoir tout un tas de questions. Mais déjà la première était assez bouleversante. La note disait : « Quand est-ce que vous, les Européens, vous arrêterez d’exporter vos formes de sorcellerie vers l’Afrique ? Franc-maçonnerie, Rose-Croix, homosexualité ! » Je ne sais plus très bien comment j’ai répondu. Mais c’est clair que la question soulevait beaucoup d’intérêt dans la salle. En rétrospection j’ai été très reconnaissant à mon interpellant (que je n’ai donc jamais rencontré – dommage !!!). Il (ou elle) a mis ensemble des éléments qui m’étaient assez bien connus. Mais il les a reliés dans une toute autre vision qui m’a beaucoup inspiré. Je connaissais les rumeurs du Radio Trottoir sur la prévalence de la Franc-maçonnerie et la Rose-Croix parmi l’élite politique du pays. Je savais aussi que les sorciers sont censés se livrer pendant leurs rencontres nocturnes à des ébauches sexuelles particulièrement choquantes entre personnes de même sexe. Et je savais qu’on associait Francs-maçons et Rose-croix à homosexualité, et donc avec sorcellerie. Mais c’était en mettant ensemble ces différents éléments que mon questionneur m’a ouvert les yeux pour une autre vision sur les problèmes actuels au Cameroun. Donc c’est pourquoi mon collègue Rogers Orock (d’origine du Cameroun mais qui enseigne maintenant à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg) et moi travaillons maintenant sur un livre qui essaie d’historiciser l’équation entre Franc-maçonnerie, sorcellerie et homosexualité. Apparemment si l’on veut comprendre pourquoi il s’est développé récemment une véritable panique morale sur une prolifération supposée de l’homosexualité au Cameroun (tandis qu’il y avait plus de tolérance à la fin du XXe siècle) il vaut mieux comprendre l’imaginaire qui la joint à la Franc-maçonnerie et la sorcellerie. Je propose vous montrer une vidéo très brève qui a beaucoup circulé sur Internet au Cameroun au début de cette année et qui peut bien servir pour indiquer le fond de l’obsession populaire avec l’enrichissement supposé de l’élite et leurs conspirations par des associations secrètes supposée. C’est Rogers qui m’a envoyé le lien. Malheureusement dans ce texte une simple photo doit suffire.

La vidéo d’où est extraite cette image montre ce que les policiers d’une brigade anti-corruption ont trouvé lorsqu’ils ont fait irruption dans la maison de l’ancien Ministre de l’Armée (Edgard Ngo’o) : une chambre pleine d’énormes tas de billets d’argent (billets importants, de 100 et 500 euros). Apparemment le Ministre n’a pas voulu déposer les sommes d’argent reçues par des transactions informelles d’armes, dans des banques ailleurs (en Suisse par exemple). Il aurait préféré les stocker dans sa maison. Sa femme, alertée que la police viendrait enquêter le domicile, a essayé de brûler l’argent afin de le faire disparaître. Mais clairement en vain (la vidéo montre seulement quelques billets à moitié-brûlés près d’un grand tas resté intacte – il y en avait trop). J’espère que la pertinence de ces images pour notre sujet sera claire. La vidéo offre une image choquante de l’accumulation illicite qui, selon les gens, se déroule partout (mais en cachette). Il reste à savoir si la vidéo est « vraie ». Ce qui importe c’est que selon beaucoup de gens au Cameroun elle montre un évènement qui a eu lieu en effet. Et le fait même que ces images circulent (vrais ou pas vrais) nourrit des soupçons qui sont devenus de véritables obsessions populaires. C’est dans ce contexte d‘une angoisse générale sur des réseaux secrets d’accumulation illicite, confirmée par les nouveaux média maintenant omniprésents au Cameroun, qu’il faut comprendre ce triangle imaginaire des loges (Franc-maçonnerie), de la sorcellerie et d’homosexualité qui a capturé l’imaginaire populaire. Je cite cet exemple ici pour montrer comment la question simple de mon interlocuteur anonyme, lors de la conférence de Yaoundé, a en effet ouvert pour Rogers et moi un vaste champ de recherche dont la portée continue à nous échapper. En effet, c’est un autre exemple comment l’interface ethnographique peut former le chercheur, et sert comme une membrane entre the knower and the know. De nouveau la confrontation à la sorcellerie dans la vie quotidienne (cette fois-ci pas au village mais à l’université) m’avait surpris, et m’avait forcé de faire des liens que mes bagages épistémologiques me faisaient ignorer. ConclusionSous quels respects mes explorations sur la sorcellerie comme membrane entre chercheur et objet rejoignent-elles nos discussions animées lors de notre colloque ? A quelle mesure cette idée d’une « membrane » (le chercheur marquant son sujet mais le sujet marquant aussi bien le chercheur) est-elle pertinente pour comprendre les enjeux épistémologiques dont on a parlé ? Je crois que notre colloque a produit des suggestions prometteuses pour avancer dans ce sens. BibliographieBernault F., Colonial Transactions – Imaginaries, Bodies and Histories in Gabon, Duke U.P., Durham (NC), 2019. Pour Citer cet article : Peter Geschiere, « Langages scientifiques et réalités africaines. La « sorcellerie » comme membrane épistémologique », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019. ISBN : 978-2-912603-94-4/EAN : 9782912603944. |

|

[1] Je reviendrai sur tous les problèmes autour de cette notion de « sorcellerie » – terme occidental qui traduit très mal des notions locales souvent beaucoup plus riches, mais qui est malheureusement devenu tellement courant aussi en Afrique qu’il est difficile à éviter. [2] Comparez par exemple Andrea Ceriana Mayneri (2014) sur la RCA, ou Florence Bernault (2019) sur le Gabon. |

la penser ensemble...

la penser ensemble...