ACCUEIL

» PUBLICATIONS

» ANCIENS NUMEROS

» Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018

» Articles de ce numéro

AN = Discours littéraire et « quotient anthropologique ».

Yannick Judicaël Mounienguet M’berah,

Université Omar Bongo,

Département de Lettres Modernes,

Centre d’Etudes et de Recherches sur la Littérature et l’Imaginaire (CERLIM),

Gabon

Prolégomènes

Pour introduire cette étude, nous reprendrons à notre compte la question posée par Luc Lang, à savoir : « Pourquoi faut-il marginaliser et faire taire la littérature en la parquant dans l’espace exclu et réservé de la fiction, selon son acception contemporaine ? ». A cette interrogation qu’il soulève pour justifier le « pourquoi » de la littérature, l’auteur lui-même répond en apportant la clarification suivante : « [la fiction] est précisément l’invention la plus haute et la plus exigeante d’une forme écrite de l’action et du temps humain » (L. Lang, 2011, 25). En équilibre entre Poétique d’Aristote (1996) et Temps et récit de Ricœur (1983), ce point de vue vient réinvestir la problématique sur la pertinence et la recevabilité de l’énoncé fictionnel ; problématique formulée notamment par la conscience du sujet qui décrit l’aventure de sa propre existence en créant ainsi une tout autre logique temporelle à l’intérieur de laquelle se dessinent de nouvelles perspectives anthropologiques.

Dans Délit de fiction, Luc Lang expose, pour mieux la soutenir, la « prétendue » impertinence de la littérature à interférer dans « les affaires scientifiques » pour y donner son opinion, alors qu’elle n’en aurait pas la légitimité au même titre que d’autres discours scientifiquement constitués. Or, le revers de cette ironie suppose justement, comme l’affirmait Platon (La république, 2002) [1], que la fiction n’aurait aucune valeur de vérité et serait par conséquent disqualifiée à pratiquer cet exercice. Fustigeant par ailleurs les postures platonicienne et néo-platonicienne concernant le statut ontologique de la fiction, Pavel affirme : « S’ils se prévalent d’un point de vue externe, en plaçant la fiction dans le cadre plus général d’une théorie de l’être et de la vérité, l’ontologie de référence sera celle de l’univers non fictionnel, les noms des êtres de fiction manqueront d’objet, les propositions qui les contiennent seront fausses ou oiseuses et le ségrégationnisme métaphysique aura gagné la partie » (T. Pavel, 1988, 25).

Pour Pavel, la confusion d’ordre théorique de la part des ségrégationnistes [2], dénote un vice de procédure dont les effets posent un problème d’efficacité méthodologique lorsqu’il s’agit d’analyser le discours de la fiction. En revanche, poursuit le linguiste, « l’approche interne évite de comparer les êtres et les propositions de fiction à leurs correspondants non fictionnels […] et se donne pour tâche de représenter la fiction telle que ses usagers la conçoivent, une fois qu’ils entrent dans le jeu et perdent de vue le domaine non fictif » (op. cit., p. 25). Dans cette perspective, il serait plus prudent de considérer la fiction d’un point de vue interne, c’est-à-dire non pas au niveau de son adéquation avec l’objet mimétique qui la motive, mais plutôt dans la relation mimétique (J.-M. Schaeffer, 1999) qu’elle entretient avec celui-ci et la prise en compte du (nouveau) statut ontologique qu’elle lui confère [3].

La présente réflexion prendra appui sur l’hypothèse suivante : au-delà de toutes ses formalités narratives, la fiction littéraire et l’univers imaginaire qui en découle génèrent leur propre modèle anthropologique. Or, pour justifier les mécanismes qui régissent l’existence de cet archétype, il est nécessaire de calculer ou d’évaluer préalablement le quotient anthropologique ou QA [4] capable de produire un tel savoir dans une œuvre littéraire – nouvelle, théâtre, poésie ou roman –, et à l’intérieur de laquelle s’effectuent les transactions permettant de décrire les formes du sens que le roman met en perspective ; autrement dit, les instruments nécessaires à sa propre analyse socio-anthropologique. Cette assertion supposerait, somme toute, que le Q.A. est inscrit dans toute œuvre et peut être défini suivant le rapport qu’elle entretient avec le réel. A partir du Q.A. déductible de Temps de chien, et suivant le protocole théorique de notre article, nous dresserons les modalités interprétatives grâce auxquelles la rationalité épistémologique du discours littéraire participe à la réflexion sur les sciences humaines en général et l’anthropologie en particulier. Dans ces conditions, un certain nombre de questions doivent être posées, à savoir : Qu’est-ce qui fait d’un discours un discours anthropologique ? Par quelles propriétés l’œuvre de fiction parvient-elle à réaliser son projet anthropologique ? De quelle compétence anthropologique le récit fictionnel peut-il se prévaloir ? Autant d’interrogations dont les réponses seront conduites par la lecture socio-anthropologique [5] de Temps de chien de Patrice Nganang, récit qui explore la misère humaine des habitants de Madagascar, quartier populaire de la ville de Yaoundé.

1. Perception du réel et modélisation du quotient anthropologique

Avant d’entamer notre analyse, précisons que cette contribution ne trouverait aucun intérêt heuristique à revenir sur les débats concernant la légitimité de la fiction. Car, nous estimons que depuis le pavé dans la marre jeté par Platon, le problème a été résolu par les travaux d’Aristote (1996), Edith Wharton (1925/2006), Roger Callois (1958), Donald Winnicott (1990), Michel de Certeau (1980), John Searle (1982), Thomas Pavel (1986/1988), Kendall Walton (1990), Gregory Curry (1990), Gérard Genette (1991), Lamarque et Olsen (1994), Jean-Marie Shaeffer (1999), Dorrit Cohn (1999/2001), Kate Hamburger (1986), et plus près de nous, Luc Lang (2011) et Olivier Caira (2011), entre autres travaux.

1.1. De la médiation narrative du regard …

Dans sa théorie de la mimèsis, Ricœur localise trois phases [6] qui expliquent le parcours de la création littéraire. Dans ce protocole énonciatif, il désigne sous l’appellation de « préfiguration » le premier stade relevant de l’aptitude de l’auteur et/ou du lecteur à identifier les « médiations symboliques de l’action » (1983, 108). La « préfiguration » enferme, jusqu’à sa mise en récit, toute la temporalité de leur agir dans une structure existentielle dis-continue. Cette conceptualisation, bien entendu, rappelle celle que Wolfgang Iser (1995) nomme « répertoire » textuel, en faisant référence au contexte socio-culturel qui donne naissance à l’œuvre littéraire. C’est sur le plan de la fiction que cette théorisation prend une dimension bien concrète. En effet, c’est par un procédé de mise en abyme que Patrice Nganang appelle explicitement le lecteur à reconnaître l’univers camerounais, et plus spécifiquement Madagascar, quartier populaire de la ville de Yaoundé qui a inspiré l’écriture de Temps de chien à un homme arrogant fréquentant le bar appelé « Le Client est roi » . « Un jour, rapporte le narrateur, le Docta s’approcha de lui et lui demanda directement : « Mon frère, tu écris quoi comme ça, non ? […] L’homme en noir-noir, pour montrer sa bonne volonté, vint avec un livre qu’il avait écrit. Le titre du livre était – comment l’oublier ? – Temps de chien. Il dit qu’il avait essayé d’y écrire une histoire du présent, une histoire du quotidien, de saisir l’histoire se faisant, et de remettre la conduite de l’histoire aux mains de ses véritables héros. Il dit, pour couper court, qu’il parlait dans son livre « de gens comme vous tous là autour de moi » » (P. Nganang, 2007, 146-147-149-150).

Dans l’écart qui sépare les principes scientifiques des phénomènes sur lesquels ils doivent être appliqués, Temps de chien apporte méthodologiquement une réponse spécifique – voire ethnologique [7] – aux hypothèses qui sous-tendent la première phase de la démonstration gaudézio-ricœurienne. Le récit qui revendique son ancrage africain en général et camerounais en particulier, révèle clairement la source de son investigation. Celle-ci dérive d’une arithmétique phénoménologique fondée sur les propriétés élémentaires de la capitale camerounaise. La scène ci-dessus décrite permet donc à l’auteur de dé-localiser le lecteur vers la racine d’un réalisme ethnique [8] aux allures simplistes, consistant à ériger le « bar » en tant que projection narrative de ces multiples débits de boissons des « quartiers chauds » de Yaoundé qui façonnent, entre autres, une partie de l’identité camerounaise. Dans ces endroits, évidemment, naissent « les mille causes embouteillées de l’ivresse du monde » (Nganang, op. cit., p. 51) et se déroule l’« observation du spectacle des vices humains » (ibidem, p. 55).

Cette transition entre l’« observation du spectacle des vices humains » et leur configuration narrative équivaut au passage de la mimesis à l’aesthesis [9] par le biais du langage littéraire ou fiction narrative. Ainsi, l’esthétisation de la vie camerounaise s’opère grâce au choix d’un auteur qui procède méthodiquement à une mise en regard de la réalité locale pour mieux rendre compte de l’originalité et la complexité de la matière qui la compose : « De mes coins, j’observe les habitants du sous-quartier. Je vois la route devant le bar de mon maître s’ouvrir sur la ville. De mes dessous de casiers, je regarde le jour passer et sans cesse appeler la nuit. De mes ombres de murs, je regarde des femmes secouer leurs reins à droite et à gauche, à gauche et à droite, à droite et à gauche […] De mes coins d’observation, je regarde les hommes presque ivres courir uriner bruyamment […] j’observe un coq amoureux qui poursuit une poule […] Je vois des margouillats, qui traversent le mur du bar de mon maître, s’arrêter, regarder eux aussi tout cela et hocher de la tête philosophiquement comme pour dire : « Le monde est formidable, vivons seulement » » (Nganang, op. cit., p. 53).

Cet extrait relève l’importance du regard, mais surtout la valeur du réel que celui-ci cristallise dans un champ de connaissances se changeant peu à peu en monde cacophonique, et où les moindres détails de la vie sont néanmoins restitués avec une placidité chirurgicale. La conversion du regard de l’auteur en regard-narrateur fait du roman l’espace d’une interlocution entre la logique du moment présent et la projection énonciative d’une socio-anthropologie [fictionnelle] de Madagascar. Pour les énonciataires que nous sommes, le personnage regardant devient ainsi un observateur et un informateur en immersion dans ce monde en pleine (ré)création : il l’observe afin de mieux rendre compte des menus détails de chaque scène. Revenant sur l’une des fonctions primordiales du regard dans le roman, Ahmed Bachnou affirme : « Regarder – dans le roman – n’est pas une simple activité sensorielle sans conséquence, c’est plutôt une occasion […] pour commenter, pour évaluer, pour porter un jugement sur l’actant-regardeur, mais également sur l’actant regardé […] Regarder pour observer et évaluer les changements subis par l’homme et son milieu (2007, 37).

Nous voici en face de deux pouvoirs : celui du roman d’une part et du regard de l’autre. De cette alliance, on relève que l’une des fonctions assignées à la fiction consisterait dans la fabrication d’un « jugement » à même d’évaluer les forces socio-anthropologiques en présence dans le processus de transformation de l’homme et son milieu. A ce titre, Temps de chien peut être considéré comme un partenaire épistémologique ou un « opérateur de transformations » (Gaudez, 1977, 20) en raison du regard qu’il porte sur l’homme et qui fonde ce que nous nommons Q.A. de l’œuvre littéraire.

1.2. … à l’élaboration d’un quotient anthropologique du texte littéraire

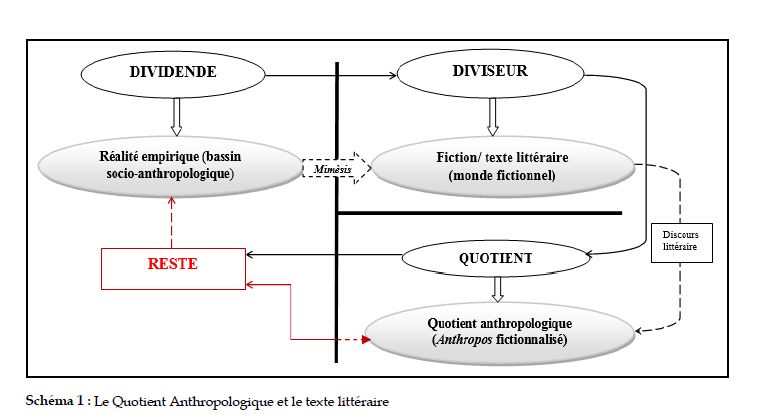

« …il faut maintenant appréhender l’objet d’art en général, le texte en particulier, comme un « produisant », c’est-à-dire comme un producteur […] de signification (sémiotique objet), producteur d’un jugement social qui lui est propre, intrinsèquement » (Gaudez, op. cit., p. 31). La suggestion de Gaudez correspond à notre conception du Q.A. dont la description doit faire, à ce stade de l’analyse, l’objet d’une précision théorique et d’une orientation méthodologique avant la démonstration de son effectivité à partir du corpus étudié. D’ailleurs, au même titre que ce texte qui contribue à exemplifier son déploiement, le Q.A. donne également lieu à la systématisation d’une « « anthropophanie » (ibidem, p. 32), c’est-à-dire une [certaine] manifestation de l’humain, de l’Anthropos ». Toute précaution méthodologique faite, le Q.A. tire en grande partie son inspiration du domaine des mathématiques. D’après cette discipline, le quotient proprement dit, représente le résultat formel obtenu à la suite de la division de deux nombres. Cette opération présente quatre données, à savoir le dividende qui constitue le nombre à diviser ; le diviseur représentant le nombre par lequel la division s’effectue ; le quotient équivalant au résultat obtenu après avoir fractionné le dividende, et enfin le reste qui, à côté du quotient, est un autre résultat de l’opération dont la valeur peut s’avérer nulle selon le cas. A partir de ce modèle, nous avons pensé le Q.A. du texte littéraire dont les articulations théoriques s’énoncent suivant le schéma ci-après :

Tel que l’indique cette figure, et conformément au parti pris théorique de cet article, le dividende équivaut à la réalité empirique ou factuelle, c’est-à-dire le champ à l’intérieur duquel la quantité des opérations relatives à l’expérience humaine est historiquement, géographiquement et culturellement codifiée pour former le programme existentiel ou, pour le dire autrement, l’ethos d’une communauté spécifique. Sur le schéma ci-dessus, nous avons accolé à cette réalité l’expression « bassin socio-anthropologique » pour mieux prononcer l’accent de l’espace d’où la fiction littéraire tire sa référentialité. Il n’est donc plus nécessaire – ceci ayant été fait plus haut – de démontrer que pour Temps de chien, le dividende ou bassin socio-anthropologique est le quartier Madagascar, et plus généralement la culture populaire de Yaoundé comme dynamique représentationnelle de l’identité camerounaise. La fiction littéraire qui effectue l’opération de transformation (division) représente le diviseur, en l’occurrence le roman Temps de chien qui, en toute logique, déprogramme la réalité empirique par l’action du langage avant de la re-programmer sous la forme d’un Q.A. qui charge le code social humain et son agir d’une nouvelle discursivité. Le reste quant à lui symbolise les autres considérations – en dehors des considérations anthropologiques – contenues dans un texte et pouvant faire l’objet d’analyses diverses : stylistique, rhétorique, historique, géographique, etc. Dans cette réappropriation littéraire du questionnement sur l’homme, son existence et son milieu à travers le Q.A., il s’agit davantage « de créer un monde qui n’existe pas certes, mais qui pourrait ou aurait pu exister, et qui pose des questions à ce monde-ci » (R. Ditche, 2010, 9). Cette transmutation vient situer le problème non plus au niveau de l’anthropologie – en sa qualité de discours scientifique dont les propriétés et les procédures sont connues – mais au niveau de l’anthropologique, c’est-à-dire la valeur essentielle en vertu de laquelle la ressource humaine peut être examinée, en dépit de la nature spécifique du discours qui la prend pour objet. Il s’agit donc ici d’un déplacement paradigmatique au sens où l’entend Thomas Samuel Kuhn qui déclare : « L’utilité d’un paradigme est de renseigner les scientifiques sur les entités que la nature contient ou ne contient pas et sur la façon dont elles se comportent […] En apprenant un paradigme, l’homme de science acquiert à la fois une théorie, des méthodes et des critères de jugement, généralement en un mélange inextricable […] Un paradigme détermine la légitimité des problèmes et aussi des solutions proposées » (1970, 155). Si le changement paradigmatique ne constitue qu’une autre posture à l’intérieur du même champ de connaissance, la postulation du Q.A. ne nie donc à l’anthropologie ni l’efficacité de sa méthode ni les résultats de ses investigations. Au contraire, elle cherche à élargir l’horizon de réflexion de la discipline en densifiant le questionnement qui structure la sphère virtuelle de ses hypothèses par l’adjonction de ce que Kuhn nomme un nouveau « modèle de résolutions des problèmes » ; principe essentiel dans l’évolution de la science car « décider de rejeter un paradigme est toujours simultanément décider d’en accepter un autre, et le jugement qui aboutit à cette décision implique une comparaison des deux paradigmes par rapport à la nature et aussi de l’un par rapport à l’autre » (op. cit., p. 115).

2. Reproblématisation fictionnelle du monde et savoir anthropologique

Cette seconde partie analysera le processus de transformation, par le langage, de la matière existentielle en matière fictionnelle, en se focalisant sur les différents mécanismes par lesquels le texte réexamine le statut de l’homme grâce aux éléments socio-politique qui l’entourent. Ainsi, elle pourra aboutir à l’examen de la conscience esthétique de l’œuvre d’art et du modèle anthropologique qu’elle met en relief.

2.1. De la compétence fictionnelle …

Par « compétence fictionnelle », Jean-Marie Schaeffer désigne la nature et la faculté de l’homme à créer des histoires (1999, 165). Nancy Huston pour sa part, dans L’espèce fabulatrice (2008), différencie l’homme des autres espèces par sa capacité à inventer des fables dont l’objectif serait de donner un sens au réel. Le Q.A. constitue le nœud de cette compétence, dans la mesure où il propose une réponse à l’interrogation de l’homme aussi bien sur le monde que sur lui-même. C’est pourquoi la nature de celui-ci dépend du rapport du romancier au réel et de la posture langagière qu’il adopte : « Désormais c’est moi qui définirai le domaine de définition des choses. C’est moi qui nommerai même les choses et les êtres […] C’est moi, et bien moi seul qui raconterai mon histoire, ainsi que celle des incalculables mystères du quotidien. Je dis bien : c’est moi et moi seul qui m’efforcerai à résoudre l’énigme de l’humanité » (Nganang, op. cit., p. 48).

Pour parvenir à résoudre ce qu’il nomme « mystères du quotidien » et « énigme de l’humanité », le narrateur doit au préalable définir le « domaine de définition » lui permettant de les concevoir. En langage mathématique, le domaine de définition d’une fonction f est constitué de l’ensemble de tous les réels (x) pour lesquels f(x) est clairement calculable. Autrement dit, le domaine de définition du Q.A. assimilé à toute fonction f, permettrait, dans le rapport de celui-ci au réel, de reconstituer tout le répertoire des éléments socio-culturels (x) aptes à le caractériser plus précisément en tant que Df (domaine de définition assignable à ladite fonction). Ainsi, la réappropriation de l’histoire (« C’est moi, et bien moi seul qui raconterai mon histoire ») et la proclamation du narrateur comme seule instance habilitée à prendre la parole indiquent l’adoption d’une posture discursive qui prévoit elle-même les conditions de sa participation aux débats littéraire et socio-anthropologique. Sur ce point, le procès d’énonciation assumé par le personnage-narrateur est introduit par une double critique : l’une adressée à la littérature et l’autre à la science ou plus spécifiquement à l’anthropologie. En effet, depuis les Fables d’Esope [10], Le roman de renard [11], les Fables de La Fontaine, La ferme des animaux de George Orwell (1984) [12], Anima de Wajdi Mouawad (2012) [13], Les fables de l’Humpur de Pierre Bordage (2005) [14] ou Mémoires de porc-épic d’Alain Mabanckou (2006) [15], entre autres, on a pu assister au développement d’une littérature mettant en scène des animaux à la place des personnages humains. Cette production qui peut être dite « misanthropique », s’inscrit dans le sillage d’une critique du roman réaliste – au sens général – pour dessiner les traits d’un roman surréaliste [16]. Par ailleurs, la tonalité philosophique du discours littéraire s’attaque à l’anthropocentrisme, c’est-à-dire la « conception philosophique qui considère l’humain comme l’entité centrale la plus significative de l’univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine ». Dans l’incipit du roman de Nganang, le personnage-narrateur précise avec un semblant d’humilité : « Je suis un chien. Qui d’autre que moi peut le reconnaitre avec autant d’humilité ? Parce que je ne me reproche rien, « chien » ne devient plus qu’un mot, un nom : c’est le nom que les hommes m’ont donné […] J’ai fini par me reconnaitre en la destinée dont ils m’affublent. Dorénavant « chien » fait partie de mon univers, car j’ai fait miens les mots des hommes. J’ai digéré les constructions de leurs phrases et les intonations de leurs paroles. J’ai appris leur langage et je flirte avec leurs modes de pensée (op. cit., p. 13). Le propos choisi indique que l’auteur délègue la compétence fictionnelle à animal. Cette faculté n’est plus le propre de l’homme comme l’indique Schaeffer, mais devient « la chose du monde la mieux partagée » avec d’autres espèces, suivant la formule de Descartes exposée dans son Discours de la méthode (2000). Ce renversement des catégories anthropologiques est imputable au partage de l’écosystème social entre le chien et les hommes, qui se voient ravir les « constructions de leurs phrases et les intonations de leurs paroles », tel que l’affirme Mboudjak. Ce phénomène a été, dans une certaine mesure, développé par Mabanckou, qui faisait du porc-épic le héros de son roman en mettant lui aussi à nu certaines limites de l’homme : « donc je ne suis qu’un animal, un animal de rien du tout, les hommes diraient une bête sauvage comme si on ne comptait pas de plus bêtes et de plus sauvages que nous dans leur espèce, pour eux je ne suis qu’un porc-épic, et puisqu’ils ne se fient qu’à ce qu’ils voient, ils déduiraient que je n’ai rien de particulier » (2006, 11) [17] de Mabanckou ne comporte aucune majuscule et aucun point dans la ponctuation dont les différents segments ne sont constitués que par des virgules.]]. Le porc-épic de Mabanckou se rit de l’homme en dénonçant sa vaine et inutile arrogance. Mieux, il ironise sur sa sauvagerie insoupçonnée et son ignorance caractérisée par une cécité devant la vérité profonde des choses. Cette allégation suppose que l’animal serait au-dessus de l’homme dans l’organisation spirituelle de l’univers. Pour le confirmer, le porc-épic déclare avoir été par le passé, le double « nuisible » du vieux Kibandi pour lequel il accomplissait de sales besognes dans le monde de la nuit. En d’autres termes, il symbolise le totem du vieil homme qui se transformait en animal dans la nuit. Ainsi, comme dans plusieurs sociétés africaines, le totem est souvent incarné par un animal (lion, serpent, panthère, gorille, singe, etc.) qui traverse plusieurs générations au sein d’une famille en garantissant à celle-ci protection, longévité, pouvoir et autorité. Partant de toutes ces considérations, ce n’est plus l’homme qui trône en souverain absolu car son identité spirituelle est quasiment absorbée par la bête, qui modifie – par le biais du narrataire – le champ de perception du lecteur et sa compréhension du monde.

L’humanité et la vérité auraient donc changé de camp, et l’homme serait, en définitive, non plus le centre de la création, mais un acteur de second rang au même titre que d’autres êtres de la nature. Ce décalage paradigmatique affecte, aussi bien dans Mémoires de porc-épic que Temps de chien, l’intelligence du discours anthropologique : il ne s’agit plus d’un homme qui observe les autres hommes ou d’autres cultures, mais plutôt d’un chien-chercheur-anthropologue (« Je leur disais que j’étais un chien de bar, et pour leur prouver que je les dépassais, je leur disais que j’étais un chien scientifique : « un chercheur » (Nganang, op. cit., p. 225) qui étudie les humains pour mieux cerner ce qui caractérise justement leur humanité dans l’échantillon socio-culturel de Yaoundé : « Oui, tous les jours, j’observe les hommes, je les observe, je les observe et je les observe encore. Je regarde, j’écoute, je tapote, je hume, je croque, je rehume, je goûte, je guette, je prends, bref, je thèse, j’antithèse, je synthèse, je prothèse leur quotidien, bref encore : j’ouvre mes sens sur leurs cours et leurs rues, et j’appelle leur univers dans mon esprit. Je regarde et j’aimerais bien comprendre comment ils font. Comment ils font quoi ? Comment ils font pour être comme ils sont » (op. cit., p. 43). Voici dressé le programme scientifique de cet animal dont la vocation se résume à une argumentation destinée à la connaissance tout azimut de l’homme par l’observation méthodique de son (mal)vivre. Mboudjak déploie ainsi tous ses sens afin de collecter un maximum d’informations pouvant le conduire à la réussite de son projet spiritualiste (« j’appelle leur univers dans mon esprit »). Toutefois, on pourrait s’interroger sur les résultats auxquels ce chien-savant a pu parvenir en prenant l’homme pour objet de connaissance, après s’être attribué une compétence fictionnelle. Autrement dit, il nous revient dès à présent d’évaluer la compétence socio-anthropologique du texte littéraire derrière le potentiel scientifique de cet animal en quête de connaissances.

2.2. … à la compétence socio-anthropologique du texte littéraire

Au sujet du pouvoir de l’art et celui de l’artiste, Bastide voit dans la conjonction de ces deux instances, la création et la révélation d’un monde non encore présent, mais pourtant conforme à la logique du dynamisme social qui soutient sa formation possible. Pour le sociologue et anthropologue français, cette équation s’opère dans la continuité entre le social et l’invention artistique : « l’art continue le dynamisme social par d’autres moyens. En un mot, si au lieu de considérer le social comme une réalité statique, on le considère comme une réalité dynamique, le producteur d’art est celui, qui par la puissance de son imagination, épouse le mouvement en train de se faire pour le parachever et lui faire signifier son originalité créatrice. L’artiste est moins le reflet de la société que celui qui l’accouche de toutes ses nouveautés » (1977, 93). En assimilant l’artiste à un donneur de naissance et l’œuvre elle-même à un accouchement, Bastide rejoint d’une part Aristote dans sa conception de la mimesis, mais se situe d’autre part bien au-delà des bornes tracées par la théorie du philosophe. En effet, le mérite de l’auteur de Poétique est d’avoir repensé le potentiel anthropo-mimétique [18] de la création artistique, c’est-à-dire le statut fondamentalement anthropologique attaché au principe d’imitation. Car, Aristote considère avant tout le poète ou l’homme en général comme un être naturellement imitant, c’est-à-dire porteur d’une prédisposition naturelle à l’imitation au nom de laquelle il dressera les prolégomènes à la trajectoire de son humanité esthétiquement rêvée. Ainsi, « l’instinct d’imitation étant naturel en nous […] », le rôle du poète [19] consisterait à « accoucher les nouveautés de la société » par « la puissance de son imagination » (Aristote, op. cit., p. 82). C’est cette aptitude anthropologique à imiter pour être soi-même qui justifie la fonction pédagogique de la mimèsis comme processus de médiation entre l’homme et le monde. Dans la compréhension de ce rapport, Aristote nous apprend par ailleurs la vérité suivante : le caractère du poète définit sa posture mimétique [20]. Celle-ci désigne l’angle à partir duquel l’écrivain attaque la réalité à modéliser, déterminant par conséquent le statut anthropo-mimétique de l’œuvre d’art (le type réalité et de société qui découlent de ce procès d’énonciation). C’est ce que Ricœur nomme refiguration, à savoir : une nouvelle figure de la réalité élaborée par la lecture du texte.

Si la peinture imite la réalité par la couleur et le dessin, la musique par le rythme, la littérature quant à elle, souligne Aristote, imite par le langage. Ainsi, par angle discursif, il faut, dans la perspective de Temps de chien, entendre un type de discours choisi par l’auteur pour mettre en mots un univers. Bien au-delà donc de sa fonction esthétique, le langage aurait aussi une fonction sociale : il est ce par quoi l’individu marque son appartenance à un groupe et identifie par conséquent les membres qui en font partie.

Dans cette optique, et pour coller à la réalité des sous-quartiers qu’il imite, ce roman use d’une langue oralisée afin de reproduire l’accentuation et les variations toniques du parler camerounais et « camfranglais ». On peut y lire des expressions telles que : « Menmà, you tcho fia ? Massa Yo lui répondit indifférent : « Je mange la paix ? Si tu veux passer, passe tranquillement-o » (Nganang, op. cit., p. 52), qui sont des marqueurs sociolinguistiques évidents. De même, à côté de la rumeur urbaine qui sert à « fabriquer la réalité avec [des] histoires » (ibidem, p. 144), les habitants de Madagascar façonnent le monde à leur manière en forgeant la langue de sorte qu’elle soit la plus fidèle possible à leur univers : « Le terrible Monsieur le Commissaire était parti dans le sombre du chantier, mais il survivait dans la parole du bar en caricature magnanime, en un verbe conjugable à souhait ; « Etienne ». Au présent de l’indicatif : « « Je vous dis qu’elle le tient, dites donc ».

A l’imparfait : « No-o, c’est lui qui la tenait ».

Au futur : « Laisse-moi vous dire : Le tiennement-là va finir demain » (ibidem, p. 84). En étudiant le phénomène, Ladislas Nzessé (2004) évoque une « camerounisation » thématique et linguistique opérée par l’auteur. Il analyse ainsi en profondeur ces faits de langue et l’ancrage social et politique du roman de Nganang. Comme nous l’évoquions plus haut, il serait donc possible, en fonctions de tous ces éléments, de « calculer » le Q.A. de ce roman pour en obtenir la meilleure traduction.

Pour emprunter une expression de Lang, affirmons que le Q.A. est d’abord un effet de l’usage du langage qui produit un « champ métaphorique » (op. cit., p. 168) – que nous avons appelé domaine de définition – renfermant un répertoire d’éléments socio-culturels qui le délimitent et décrivent les conditions de son opérativité. Le champ métaphorique s’oppose ainsi au champ référentiel dont il est le prolongement pour l’élaboration d’une tout-autre réalité, douée soit d’une métaphore vive (Ricœur) soit d’une métaphore faible. Autrement dit, plus le discours littéraire est métaphorique plus le Q.A. est moins perceptible, moins le discours est métaphorique plus le Q.A. est clairement distinct. En guise d’exemple, on peut considérer deux textes tels qu’Au bout du silence de Laurent Owondo (1993) et Petit pays de Gaël Faye (2016). La très forte métaphoricité du discours du premier le rend presque impénétrable, du moins dans la saisie des codes qu’il emploie et du monde symboliquement crypté auquel il fait référence. Ce n’est qu’après un véritable effort ou une lecture d’initié que l’on parvient à comprendre que le Q.A. qui fait écho au motif du silence dans le texte doit être recherché dans l’anthropogramme [21] de la tradition, plus spécifiquement de l’initiation en tant que rite donnant accès à un certain statut social. En revanche, la reconstitution du Q.A. dans le second roman est plus évidente, car l’anthropogramme majeur peut se lire aisément dans le conflit ethnique entre Hutu et Tutsi qui a miné le Burundi et le Rwanda : histoire et (re)construction identitaire tissent alors la trame de ce témoignage romantico-réaliste qu’est Petit pays.

S’agissant de Temps de chien, les deux parties subdivisant le roman sont assez éloquentes. Titrées « Aboiements » et « Rue mouvementée », la fresque littéraire réalisée par Nganang peut se lire comme une grande allégorie doublée d’une satire politico-sociale à l’intérieur de laquelle le statut métaphorique du discours littéraire reste faible, et donc assez accessible car très proche du réel : le dividende ou réalité sociale camerounaise est manifeste dans le quotient ou champ métaphorique du Q.A. généré par la fiction. Au-delà de l’allégorie portée par la figure du chien (dont nous ferons l’analogie plus loin), l’étymon culturel [22] camerounais garde ses caractéristiques [23]. Pour l’attester, on peut relever certains marqueurs de « camerounité » : « L’homme s’était levé en dandinant, il s’était élancé en route, en faisant des pas contrapuntiques, et en chantant maintenant « Paul Biya-Paul Biya, Paul Biya-Paul Biya, notre Président » (Nganang, op. cit., p. 50-51). La référence à Paul Biya, président de la République du Cameroun est assez claire pour ne plus susciter d’interrogation sur le lieu du déroulement de l’histoire. Par ailleurs, en évoquant l’identité des hommes qui fréquentent Le Client est roi et son maître, Mboudjak souligne qu’« il n’est pas différent des de ses client, ni encore moins des autres hommes […] il est l’épitomé de ce qu’un des habitués de son bar […], appellera un jour : « Un bon Camerounais » » (ibidem, p. 57). [24], insinuant de ce fait l’existence d’une norme comportementale et culturelle servant d’indicateur à une étude sur le sujet camerounais.

Dans cet anthropogramme formé par la déchéance de l’homme et les mœurs misérables de ce dernier, la figure du chien joue un rôle prépondérant pour l’interprétation « socio-anthropologique » de ce roman à la fois historique, politique, social et philosophique. D’abord, il est nécessaire de rappeler, selon un article publié par Rosine Ntolo, que le phénomène des chiens errants peuplant la ville de Yaoundé est une problématique réelle pour les autorités municipales de la capitale camerounaise : « En effet, dans la capitale politique, les piétons et les automobilistes partagent la route avec les chiens errants. Ici le fait est devenu presque normal. Pourtant, sous d’autres cieux la situation est différente […] Au Cameroun, éradiquer ce phénomène est l’une des préoccupations de la communauté urbaine de Yaoundé et du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales… » (Mutations du 07/09/2017).

D’une part, l’article dénonce la confusion absurde et persistante entre genre humain et genre animal dans les rues de Yaoundé. En s’indignant d’un fait « devenu presque normal », son auteur s’interroge surtout sur l’effacement de la frontière entre l’homme et l’animal autrefois simples amis, mais devenus symboliquement « frères ». Sous l’inspiration de ce fléau urbain, on peut imaginer Nganang bâtir les fondements de son aventure romanesque en tissant progressivement et métaphoriquement le lien entre des êtres rendus différents par l’ordre naturel des choses. D’autre part, et de ce point de vue, il serait pertinent de lire la réception du roman selon le champ métaphorique généré par le « chien » comme signifiant. En effet, minés par une crise sociale et politique, l’homme (camerounais), selon le narrateur de Temps de chien, est réduit à trainer son existence dans les bars et à admirer ce type de femmes vulgaires que le narrateur appelle « le coupement le plus stratégique du Cameroun, balançant [leurs] fesses comme la vierge Marie l’avait fait devant le regard de Dieu avant de se faire violer » (Nganang, op. cit., p. 88). Le plus tragique cependant pour l’homme et pour Mboudjak, demeure la persistance de cette « domesticité incurable » [25] attachée à leur destinée, les rendant incapables de se révolter et de mordre leurs bourreaux. A propos de son chien, Massa Yo affirmera d’ailleurs : « Ne faites pas attention, Mboudjak ne mort pas », bien qu’il eût certainement souhaité que, comme tout brave chien domestique […] je vienne quelque fois déposer sur le seuil de sa fierté un ou deux poulets étranglés pour lui démontrer ma canitude effective » (ibidem, p. 45). De même, devant l’oppression excessive du peuple par Biya et la répression par sa police des émeutes, l’homme camerounais reste incapable de se défendre afin de préserver son humanité et sa dignité. C’est pour dénoncer cette incapacité à protester que l’homme au calepin criera sa colère aux clients du bar : « … combien de fois m’avez-vous raconté que vous souffrez ? […] Où est passé l’homme en vous ? Qu’êtes-vous devenus ? Où est votre tête ? Vous ne savez même plus revendiquer la justice ? Vous ne savez plus ce qu’est le droit ? Des loques vous êtes ! Incapables de raison, incapables de réflexion, incapables de courage ! Vous vous tuez à l’alcool, mais vous êtes plus lâches que des hyènes […] Biya prend tout votre argent et s’en va le cacher en Suisse … » (ibidem, p. 204-205). A l’image de Mboudjak, cette « canitude effective » qui peut être interprétée comme la férocité légendaire de l’animal et/ou de l’homme (devenu un être domestique) semble être définitivement perdue par les habitants de Madagascar que le narrateur assimile à des loques. Pour preuve, rappelons l’association entre Mboudjak et le clochard homme des poubelles (p. 219) cheminant ensemble et partageant les biens communs découverts dans les tas d’ordures et d’immondices qui jonchent les rues de la ville.

En somme, Temps de chien se veut la photographie de la vie misérable des sous-quartiers de Yaoundé, c’est-à-dire celle de ces personnes aussi bien opprimées par la vie elle-même que par le pouvoir en place. C’est cette échelle de l’existence que l’écrivain camerounais a choisi de peindre, car « la littérature ne peut pas décider si la réalité (dont les divers niveaux ne sont que des aspects partiels) existe ou s’il existe seulement des niveaux. La littérature connaît la réalité des niveaux, et cette réalité-là, elle la connaît peut-être mieux qu’on arrive à la connaître par d’autres processus cognitifs » (F. Gaudez, op. cit., p. 31).

Conclusion

En définitive, toute la difficulté de cet article a résidé dans sa volonté de concilier intuition théorique, maîtrise conceptuelle et démonstration littéraire dans un espace argumentatif limité par la contrainte des académismes scientifiques et universitaires. Néanmoins, grâce à cette étude, nous avons pu, à partir de Temps de chien de Patrice Nganang, parvenir à une esquisse des « mentalités » esthétiques et socio-anthropologiques à l’aide d’un cheminement méthodologique parfois surchargé de concepts. Loin de nous desservir, nous pensons plutôt que la conceptualisation accompagne l’organisation de la pensée scientifique dans la mesure où le concept lui-même, tel un atome, est la forme la plus condensée de la réalité.

Tout au long de cette contribution, nous avons voulu établir la distinction entre science anthropologique et savoir anthropologique en affirmant que la première met en lumière un certain nombre de mécanismes qui concourent à la mise en place d’une méthode tandis que le second fait référence à une somme de savoirs sur l’homme et ses manifestations plurielles présentes dans d’autres discours y compris celui de la fiction littéraire. A cet effet, le concept de quotient anthropologique a été élaboré pour traduire le type de savoir sur l’homme et la réalité sociale « mesurable » dans ce roman de Nganang construit autour des « camerounaiseries » littéraires et grâce à l’observation de Mboudjak, chien-chercheur se délectant du « spectacle des vices humains » (p. 55) : adultère, calomnie, mensonge, cruauté, escroquerie, dépression des petites gens juxtaposés au désœuvrement de cette race bizarre (au sens baroque du terme) que sont les fonctionnaires de Yaoundé ; le tout étant alimenté par le sexe, l’argent, l’alcool et la politique. Le projet de l’auteur, ainsi que le nôtre d’ailleurs a été motivé par le souci de rendre objectivable cette donnée complexe, variable et toujours fluctuante qu’est l’homme camerounais d’abord, mais l’homme en général, en fonction des influences de son univers et la pression génétique exercées sur lui par la communauté à laquelle il est attaché. En définissant un anthropogramme en rapport avec l’étymon culturel d’une communauté, nous avons souhaité remettre à jour, avec Temps de chien, la question que l’homme s’adresse à lui-même quant à son être et quant à sa place sociale, mais du point de vue d’un être qu’il croit dominer : le chien. Mais c’est paradoxalement ce chien qui rappelle à ce dernier sa misérable condition. Ainsi s’achève cette allégorie dont le pouvoir nous est rappelé par Luc Lang (op. cit.) qui voit dans la fiction la faculté inouïe de créer des mondes post-existentiels, des mondes en attente de devenir… Mais en attendant, la littérature réfléchit toujours et permet, selon une expression de Kossi Efoui (2011), de solliciter des personnages tels que Mboudjak « dans le cadre de l’enquête dont les résultats nous permettront de tracer le portrait-robot psychosomatique de chaque [homme] et, partant, une courbe séquentielle de destin collectif par la technique dite de la simulation biographique [humaine] » (Efoui, 2011, 29).

Si la place de l’écrivain camerounais n’est plus à démontrer au sein de cette jeune génération d’écrivains qui réinventent l’écriture de l’Afrique, celle du quotient anthropologique entend pour sa part revenir sur les bases fondamentales du « roman comme laboratoire » de mise en œuvre des théories de sa lecture. Ainsi, l’œuvre d’art participerait, avec sa propre « voix », aux débats des sciences humaines en dégageant tout aussi bien la « voie » qu’elle emprunte pour préciser ses modalités de transmission du savoir anthropologique.

Bibliographie

1. Corpus de base

Nganang Patrice, Temps de chien, Paris, Groupe Privat/ Le Rocher, 2007.

2. Romans et autres œuvres de fiction

Bordage Pierre, Les fables de l’Humpur, Paris, Ed. J’ai lu, 2005.

Efoui Kossi, Oublie ! suivi de Voisins anonymes, Bruxelles, Lansman, 2011.

Efoui Kossi, La polka, Paris, Seuil, 1998.

Efoui Kossi, La fabrique de cérémonies, Paris, Seuil, 2001.

Esope, Fables, Paris, Flammarion, 2014.

Faye Gaël, Petit pays, Paris, Grasset, 2016.

La Fontaine, Fables, Arvensa Editions, 2013.

Mabanckou Alain, Mémoires de porc-épic, Paris, Seuil, 2006.

Mouawad Wajdi, Anima, Paris, Actes sud, 2012.

Orwell George, La ferme des animaux, Paris, Gallimard, 1984.

Owondo Laurent, Au bout du silence, Paris, Hatier, 1993.

3. Essais et ouvrages divers

Aristote, Poétique, Paris, Gallimard 1996.

Barrère Anne et Martuccelli Danilo, Le roman comme laboratoire. De la connaissance littéraire à l’imagination sociologique, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2009.

Bastide Roger, Art et société, Paris, Payot, 1977.

Caira Olivier, Définir la fiction, Paris, éd. de l’EHESS, 2011.

Callois Roger, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1958.

Certeau Michel (de), L’invention du quotidien, Paris, UGE, 1980.

Cohn Dorrit, Le propre de la fiction, Seuil, 1999/2001).

Curry Gregory, The nature of fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Descartes René, Discours de la méthode, Paris, Flammarion, 2000.

Genette Gérard, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991.

Hamburger Kate, La logique des genres littéraires, Seuil, 1986.

Huston Nancy, L’espèce fabulatrice, Arles, Actes Sud, coll. Un endroit où aller, 2008.

Iser Wolfgang, L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, Paris, Mardaga, 1995.

Kuhn Thomas Samuel, Les structures des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1970.

Lamarque Peter, Olsen Stein, Truth, Fiction and Littérature, Oxford, Clarendon Press, 1994.

Lang Luc, Délit de fiction, Paris, Gallimard, 2011 .

Pavel Thomas, Univers de la fiction, Paris, Seuil, 1988.

Platon, La république, Paris, Flammarion, 2002.

Rallo Ditche Elisabeth, Littérature et sciences humaines, Auxerre, Sciences Humaines Editions, 2010.

Ricœur Paul, Temps et récits, Paris, Seuils, 1983.

Saint Augustin, Confessions, Berlin, Teubner, 1934.

Schaeffer Jean-Marie, Pourquoi la fiction, Paris, Seuil, 1999.

Searle John R, Sens et expression, Paris, Minuit, 1982.

Walton Kendall, Mimesis as Make-Believe – On the Foundation of the Representational Arts, Cambridge, Harvard University Press, 1990.

Wharton Edith, Les règles de la fiction, Viviane Hamy, 1925/2006.

Winnicott Donald, Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1990.

4. Articles et webographie

Bachnou Ahmed, « La poétique du normatif ou la sémiotique du savoir », in La sémiotique : de la narrativité à la mise en discours, numéro spécial de La revue des Deux Rives/Europe-Maghreb, Paris, L’Harmattan, 2008.

Ntolo Rosine, « Yaoundé : les chiens errants posent problème », in Mutations, Quotidien du jeudi 07 septembre 2017.

Nzessé Ladislas, « Temps de chien de Patrice Nganang : quand le texte se charge des réalités camerounaises », in Ethiopiques : Littérature, philosophie et art, n°73, 2004.

Pour citer cet article :

Yannick Judicaël Mounienguet M’berah, « Discours littéraire et « quotient anthropologique ». Essai sur l’épistémologie de la fiction narrative à partir de Temps de chien de Patrice Nganang », Revue Oudjat en Ligne, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Librevillle, du 14 au 15 juin 2018.

ISBN : 978-2-912603-95-1.

[1] Soucieux d’élaborer une théorie de la connaissance, c’est dans les livres III et V que l’auteur, à travers le concept de mimèsis, déclare : « Ces raisons nous obligent à mettre fin à de telles fictions, de peur qu’elles n’engendrent, dans notre jeunesse, une grande facilité à mal faire ».

[2] Pavel nomme « ségrégationniste » toute position épistémologique qui considère le contenu d’une œuvre de fiction comme pure imagination, sans aucune valeur de vérité. L’auteur cible certains philosophes du langage à la tête desquels Bertrand Russell dont la théorie des descriptions remet en question la vérité des phrases construites autour de sujets qui seraient dépourvus de référents extralinguistiques.

[3] Notre propos consiste ici en la légitimation de l’institution fictionnelle.

[4] L’abréviation indiquera le « quotient anthropologique » dans la suite du texte.

[5] Notre démarche méthodologique prend essentiellement appui sur l’approche de Florent Gaudez exposée dans l’ouvrage Pour une socio-anthropologie du texte littéraire (Paris, L’Harmattan, 1997). La méthode tire avantage aussi bien de la sociologie de l’art, de l’herméneutique ricœurienne que de la sémiotique de Julien Greimas, d’Umberto Eco et de Sanders Pierce, entre autres.

[6] Réfléchissant au rapport entre le temps selon la théorie de Saint Augustin (Confessions, éd. Teubner, 1934) et la mimesis telle que la conçoit Aristote (Poétique, Gallimard, 1996), Paul Ricœur envisage la logique du temps humain en tant qu’expérience de la « concordance et de la discordance », c’est-à-dire un jeu de discontinuité débouchant sur plusieurs apories. Ainsi l’expérience mimétique que le philosophe nomme encore mise en intrigue, permet-elle de structurer cette expérience chaotique du temps grâce à la configuration narrative qui en donne la solution poétique. En ce sens, la mimesis repensée par Ricœur se réapproprie l’expérience chaotique du temps suivant trois niveaux mimétiques : mimesis 1 ou niveau de précompréhension de l’agir humain (la préfiguration de l’expérience temporelle) ; mimesis 2 (la configuration de l’expérience temporelle par l’intelligence narrative) et mimesis 3 ou la réception du récit (au sens large du terme) par le lecteur (la refiguration de l’expérience temporelle).

[7] Dans ce contexte, l’ethnologique doit être considéré dans son rapport avec l’anthropologie et la sociologie, c’est-à-dire en tant que résultat d’un comparatisme débouchant sur une explication raisonnée de l’ensemble des caractères sociaux et culturels propres à un groupe humain. Par conséquent, nous préférons l’approche décolonisée de cette notion par rapport à son acception strictement traditionnelle, notamment ses liens trop étroits avec la littérature exotique précédant le XIXe siècle, qui abordait l’Autre avec une somme de préjugés et un point du vue justement trop « ethnocentré ».

[8] Sur le modèle des écrivains réalistes qui se disaient « historiens du présent », Nganang, définit les critères d’un réalisme qui nous apparait (sans péjoration) « ethnique », au sens où cette expression fait référence à « une population humaine qui reconnait avoir en commun une ascendance, une histoire, une culture, une langue ou un dialecte régi par la conscience d’appartenir au même groupe ; ce d’autant plus que le projet de son personnage-écrivain consiste à écrire « une histoire du présent, une histoire du quotidien, de saisir l’histoire se faisant, et de remettre la conduite de l’histoire aux mains de ses véritables héros », à savoir les faiseurs de vie et d’« ambiance » dont la mentalité serait typique du sujet camerounais.

[9] La notion employée par Gaudez (p. 78) fait référence au principe de mise en esthétique de la réalité socio-anthropologique par le roman (dans le cas présent).

[10] Ensemble de récits en prose attribués à l’écrivain grec ayant vécu entre le VII è siècle av. J.C et le VIe siècle av. J.C. Ses textes mettent en scène des animaux tels que le loup et l’agneau sur les traces desquels ont évolué les personnages de La Fontaine.

[11] Composition de plusieurs auteurs au Moyen âge (entre 1170 et 1250) et classé dans la littérature épique et chevaleresque, Le Roman de renard raconte le parcours du loup Ysengrin et son compagnon le goupil renard. Satire de la société féodale, le texte parodie au passage les chansons de geste, les romans courtois et méprise ouvertement le roi, le clergé et le Dieu que représente celui-ci. En somme, il s’agit de se servir de la figure animale pour représenter symboliquement l’homme et la société de l’époque sous leurs travers.

[12] Ce roman est une réflexion sur un éventuel règne des animaux assuré par deux cochons, Boule de neige et Napoléon, qui assument la direction du nouveau régime en place qui représente, de façon allégorique, la rébellion du prolétariat contre le système capitaliste des années quarante.

[13] Roman de la mémoire à la coloration totémique, Anima est un va-et-vient presque mystique entre l’animal et l’humain qui tente de conjurer la mort et résoudre les mystères de la vie. Dans cette œuvre difficile et quasi impossible, les animaux se relaient pour prendre la parole afin de construire, au fil de cette narration solidaire, la réponse à l’assassinat de la femme de Waach, personnage central de l’histoire.

[14] Ce roman de science-fiction met en action des êtres semi hommes et semi animaux qui « perdent peu à peu leur patrimoine humain et s’enfoncent lentement dans la régression animale ».

[15] Avec ce roman, l’auteur a voulu posé au grand jour la place du totem en Afrique et l’univers symbolique qui le caractérise. Le porc-épic, personnage-narrateur, réactive l’importance du rôle fondateur du totem dans la constitution identitaire de la communauté ou du sujet africain.

[16] Dans ce cadre, l’adjectif ne renvoie pas au surréalisme en tant que courant littéraire, mais signifie simplement « extraordinaire », « bizarre ».

[17] Le roman [[Mémoires de porc-épic

[18] Ce concept que nous forgeons ne donne aucune part de sa signification au mimétisme de l’homme par l’homme à travers la théorie du désir (désir mimétique) mise au point par l’anthropologue René Girard qui, à partir de celle-ci, dresse un modèle de socialisation permettant de comprendre non seulement les rapports interhumains mais aussi les paradoxes de la nature de l’homme.

[19] De nos jours, l’expression doit être entendue au sens d’« écrivain » ou « compositeur d’œuvres littéraires ».

[20] A la suite du phénomène que Bourdieu a nommé « posture d’auteur » et de la théorie de Meizoz concernant la « posture littéraire » de l’écrivain, nous nommons « posture mimétique » les choix socio-anthropologiques (sur le plan axiologique) et discursif que l’auteur opère pour composer son œuvre littéraire selon les codes préétablis du genre ou leur réinvention esthétique.

[21] Nous rassemblons, dans le concept d’anthropogramme, des unités socio-anthropologiques assez significatives pour permettre de mesurer les manifestations psychologiques, politiques, religieuses, etc. pouvant quantifier – dans la mesure du possible – les caractères anatomiques, biologiques et culturels de l’être humain dans un écosystème et une époque définis.

[22] Nous nommons étymon culturel, la racine fondamentale ou base psychologique et sociale d’une communauté qui confère à sa culture son sens et sa particularité, éléments essentiels à la constitution de l’identité et de l’imaginaire communautaires, par-delà les éventuelles transformations, adaptations ou mutations auxquelles elle peut être soumise au cours de son histoire.

[23] Dans La polka ou La fabrique de cérémonies de Kossi Efoui, le topos est difficilement identifiable d’un point de vue géographique.

[24] Dans le même sens, du moins dans la volonté d’être plus spécifique, le chien-chercheur soutient que « la chicherie va tuer l’homme bami ! » (idem, p. 63) [[« Bami » étant le diminutif de « Bamiléké », désignant aussi bien une langue qu’une partie du peuple camerounais résidant à l’ouest du pays.

[25] Note de lecture de « Xavier Kiple » sur Africk.com

ACCUEIL » PUBLICATIONS » ANCIENS NUMEROS » Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018 » Articles de ce numéro

AN = Discours littéraire et « quotient anthropologique ».Yannick Judicaël Mounienguet M’berah,

Pour introduire cette étude, nous reprendrons à notre compte la question posée par Luc Lang, à savoir : « Pourquoi faut-il marginaliser et faire taire la littérature en la parquant dans l’espace exclu et réservé de la fiction, selon son acception contemporaine ? ». A cette interrogation qu’il soulève pour justifier le « pourquoi » de la littérature, l’auteur lui-même répond en apportant la clarification suivante : « [la fiction] est précisément l’invention la plus haute et la plus exigeante d’une forme écrite de l’action et du temps humain » (L. Lang, 2011, 25). En équilibre entre Poétique d’Aristote (1996) et Temps et récit de Ricœur (1983), ce point de vue vient réinvestir la problématique sur la pertinence et la recevabilité de l’énoncé fictionnel ; problématique formulée notamment par la conscience du sujet qui décrit l’aventure de sa propre existence en créant ainsi une tout autre logique temporelle à l’intérieur de laquelle se dessinent de nouvelles perspectives anthropologiques. Dans Délit de fiction, Luc Lang expose, pour mieux la soutenir, la « prétendue » impertinence de la littérature à interférer dans « les affaires scientifiques » pour y donner son opinion, alors qu’elle n’en aurait pas la légitimité au même titre que d’autres discours scientifiquement constitués. Or, le revers de cette ironie suppose justement, comme l’affirmait Platon (La république, 2002) [1], que la fiction n’aurait aucune valeur de vérité et serait par conséquent disqualifiée à pratiquer cet exercice. Fustigeant par ailleurs les postures platonicienne et néo-platonicienne concernant le statut ontologique de la fiction, Pavel affirme : « S’ils se prévalent d’un point de vue externe, en plaçant la fiction dans le cadre plus général d’une théorie de l’être et de la vérité, l’ontologie de référence sera celle de l’univers non fictionnel, les noms des êtres de fiction manqueront d’objet, les propositions qui les contiennent seront fausses ou oiseuses et le ségrégationnisme métaphysique aura gagné la partie » (T. Pavel, 1988, 25). Pour Pavel, la confusion d’ordre théorique de la part des ségrégationnistes [2], dénote un vice de procédure dont les effets posent un problème d’efficacité méthodologique lorsqu’il s’agit d’analyser le discours de la fiction. En revanche, poursuit le linguiste, « l’approche interne évite de comparer les êtres et les propositions de fiction à leurs correspondants non fictionnels […] et se donne pour tâche de représenter la fiction telle que ses usagers la conçoivent, une fois qu’ils entrent dans le jeu et perdent de vue le domaine non fictif » (op. cit., p. 25). Dans cette perspective, il serait plus prudent de considérer la fiction d’un point de vue interne, c’est-à-dire non pas au niveau de son adéquation avec l’objet mimétique qui la motive, mais plutôt dans la relation mimétique (J.-M. Schaeffer, 1999) qu’elle entretient avec celui-ci et la prise en compte du (nouveau) statut ontologique qu’elle lui confère [3]. La présente réflexion prendra appui sur l’hypothèse suivante : au-delà de toutes ses formalités narratives, la fiction littéraire et l’univers imaginaire qui en découle génèrent leur propre modèle anthropologique. Or, pour justifier les mécanismes qui régissent l’existence de cet archétype, il est nécessaire de calculer ou d’évaluer préalablement le quotient anthropologique ou QA [4] capable de produire un tel savoir dans une œuvre littéraire – nouvelle, théâtre, poésie ou roman –, et à l’intérieur de laquelle s’effectuent les transactions permettant de décrire les formes du sens que le roman met en perspective ; autrement dit, les instruments nécessaires à sa propre analyse socio-anthropologique. Cette assertion supposerait, somme toute, que le Q.A. est inscrit dans toute œuvre et peut être défini suivant le rapport qu’elle entretient avec le réel. A partir du Q.A. déductible de Temps de chien, et suivant le protocole théorique de notre article, nous dresserons les modalités interprétatives grâce auxquelles la rationalité épistémologique du discours littéraire participe à la réflexion sur les sciences humaines en général et l’anthropologie en particulier. Dans ces conditions, un certain nombre de questions doivent être posées, à savoir : Qu’est-ce qui fait d’un discours un discours anthropologique ? Par quelles propriétés l’œuvre de fiction parvient-elle à réaliser son projet anthropologique ? De quelle compétence anthropologique le récit fictionnel peut-il se prévaloir ? Autant d’interrogations dont les réponses seront conduites par la lecture socio-anthropologique [5] de Temps de chien de Patrice Nganang, récit qui explore la misère humaine des habitants de Madagascar, quartier populaire de la ville de Yaoundé.

Avant d’entamer notre analyse, précisons que cette contribution ne trouverait aucun intérêt heuristique à revenir sur les débats concernant la légitimité de la fiction. Car, nous estimons que depuis le pavé dans la marre jeté par Platon, le problème a été résolu par les travaux d’Aristote (1996), Edith Wharton (1925/2006), Roger Callois (1958), Donald Winnicott (1990), Michel de Certeau (1980), John Searle (1982), Thomas Pavel (1986/1988), Kendall Walton (1990), Gregory Curry (1990), Gérard Genette (1991), Lamarque et Olsen (1994), Jean-Marie Shaeffer (1999), Dorrit Cohn (1999/2001), Kate Hamburger (1986), et plus près de nous, Luc Lang (2011) et Olivier Caira (2011), entre autres travaux. 1.1. De la médiation narrative du regard … Dans l’écart qui sépare les principes scientifiques des phénomènes sur lesquels ils doivent être appliqués, Temps de chien apporte méthodologiquement une réponse spécifique – voire ethnologique [7] – aux hypothèses qui sous-tendent la première phase de la démonstration gaudézio-ricœurienne. Le récit qui revendique son ancrage africain en général et camerounais en particulier, révèle clairement la source de son investigation. Celle-ci dérive d’une arithmétique phénoménologique fondée sur les propriétés élémentaires de la capitale camerounaise. La scène ci-dessus décrite permet donc à l’auteur de dé-localiser le lecteur vers la racine d’un réalisme ethnique [8] aux allures simplistes, consistant à ériger le « bar » en tant que projection narrative de ces multiples débits de boissons des « quartiers chauds » de Yaoundé qui façonnent, entre autres, une partie de l’identité camerounaise. Dans ces endroits, évidemment, naissent « les mille causes embouteillées de l’ivresse du monde » (Nganang, op. cit., p. 51) et se déroule l’« observation du spectacle des vices humains » (ibidem, p. 55). Cette transition entre l’« observation du spectacle des vices humains » et leur configuration narrative équivaut au passage de la mimesis à l’aesthesis [9] par le biais du langage littéraire ou fiction narrative. Ainsi, l’esthétisation de la vie camerounaise s’opère grâce au choix d’un auteur qui procède méthodiquement à une mise en regard de la réalité locale pour mieux rendre compte de l’originalité et la complexité de la matière qui la compose : « De mes coins, j’observe les habitants du sous-quartier. Je vois la route devant le bar de mon maître s’ouvrir sur la ville. De mes dessous de casiers, je regarde le jour passer et sans cesse appeler la nuit. De mes ombres de murs, je regarde des femmes secouer leurs reins à droite et à gauche, à gauche et à droite, à droite et à gauche […] De mes coins d’observation, je regarde les hommes presque ivres courir uriner bruyamment […] j’observe un coq amoureux qui poursuit une poule […] Je vois des margouillats, qui traversent le mur du bar de mon maître, s’arrêter, regarder eux aussi tout cela et hocher de la tête philosophiquement comme pour dire : « Le monde est formidable, vivons seulement » » (Nganang, op. cit., p. 53). Cet extrait relève l’importance du regard, mais surtout la valeur du réel que celui-ci cristallise dans un champ de connaissances se changeant peu à peu en monde cacophonique, et où les moindres détails de la vie sont néanmoins restitués avec une placidité chirurgicale. La conversion du regard de l’auteur en regard-narrateur fait du roman l’espace d’une interlocution entre la logique du moment présent et la projection énonciative d’une socio-anthropologie [fictionnelle] de Madagascar. Pour les énonciataires que nous sommes, le personnage regardant devient ainsi un observateur et un informateur en immersion dans ce monde en pleine (ré)création : il l’observe afin de mieux rendre compte des menus détails de chaque scène. Revenant sur l’une des fonctions primordiales du regard dans le roman, Ahmed Bachnou affirme : « Regarder – dans le roman – n’est pas une simple activité sensorielle sans conséquence, c’est plutôt une occasion […] pour commenter, pour évaluer, pour porter un jugement sur l’actant-regardeur, mais également sur l’actant regardé […] Regarder pour observer et évaluer les changements subis par l’homme et son milieu (2007, 37). Nous voici en face de deux pouvoirs : celui du roman d’une part et du regard de l’autre. De cette alliance, on relève que l’une des fonctions assignées à la fiction consisterait dans la fabrication d’un « jugement » à même d’évaluer les forces socio-anthropologiques en présence dans le processus de transformation de l’homme et son milieu. A ce titre, Temps de chien peut être considéré comme un partenaire épistémologique ou un « opérateur de transformations » (Gaudez, 1977, 20) en raison du regard qu’il porte sur l’homme et qui fonde ce que nous nommons Q.A. de l’œuvre littéraire. 1.2. … à l’élaboration d’un quotient anthropologique du texte littéraire

Tel que l’indique cette figure, et conformément au parti pris théorique de cet article, le dividende équivaut à la réalité empirique ou factuelle, c’est-à-dire le champ à l’intérieur duquel la quantité des opérations relatives à l’expérience humaine est historiquement, géographiquement et culturellement codifiée pour former le programme existentiel ou, pour le dire autrement, l’ethos d’une communauté spécifique. Sur le schéma ci-dessus, nous avons accolé à cette réalité l’expression « bassin socio-anthropologique » pour mieux prononcer l’accent de l’espace d’où la fiction littéraire tire sa référentialité. Il n’est donc plus nécessaire – ceci ayant été fait plus haut – de démontrer que pour Temps de chien, le dividende ou bassin socio-anthropologique est le quartier Madagascar, et plus généralement la culture populaire de Yaoundé comme dynamique représentationnelle de l’identité camerounaise. La fiction littéraire qui effectue l’opération de transformation (division) représente le diviseur, en l’occurrence le roman Temps de chien qui, en toute logique, déprogramme la réalité empirique par l’action du langage avant de la re-programmer sous la forme d’un Q.A. qui charge le code social humain et son agir d’une nouvelle discursivité. Le reste quant à lui symbolise les autres considérations – en dehors des considérations anthropologiques – contenues dans un texte et pouvant faire l’objet d’analyses diverses : stylistique, rhétorique, historique, géographique, etc. Dans cette réappropriation littéraire du questionnement sur l’homme, son existence et son milieu à travers le Q.A., il s’agit davantage « de créer un monde qui n’existe pas certes, mais qui pourrait ou aurait pu exister, et qui pose des questions à ce monde-ci » (R. Ditche, 2010, 9). Cette transmutation vient situer le problème non plus au niveau de l’anthropologie – en sa qualité de discours scientifique dont les propriétés et les procédures sont connues – mais au niveau de l’anthropologique, c’est-à-dire la valeur essentielle en vertu de laquelle la ressource humaine peut être examinée, en dépit de la nature spécifique du discours qui la prend pour objet. Il s’agit donc ici d’un déplacement paradigmatique au sens où l’entend Thomas Samuel Kuhn qui déclare : « L’utilité d’un paradigme est de renseigner les scientifiques sur les entités que la nature contient ou ne contient pas et sur la façon dont elles se comportent […] En apprenant un paradigme, l’homme de science acquiert à la fois une théorie, des méthodes et des critères de jugement, généralement en un mélange inextricable […] Un paradigme détermine la légitimité des problèmes et aussi des solutions proposées » (1970, 155). Si le changement paradigmatique ne constitue qu’une autre posture à l’intérieur du même champ de connaissance, la postulation du Q.A. ne nie donc à l’anthropologie ni l’efficacité de sa méthode ni les résultats de ses investigations. Au contraire, elle cherche à élargir l’horizon de réflexion de la discipline en densifiant le questionnement qui structure la sphère virtuelle de ses hypothèses par l’adjonction de ce que Kuhn nomme un nouveau « modèle de résolutions des problèmes » ; principe essentiel dans l’évolution de la science car « décider de rejeter un paradigme est toujours simultanément décider d’en accepter un autre, et le jugement qui aboutit à cette décision implique une comparaison des deux paradigmes par rapport à la nature et aussi de l’un par rapport à l’autre » (op. cit., p. 115).